AMG - Rebatet en pleine péroraison...

D'abord, un petit coup de pied de l'âne dans les fesses de N. S., ça ne peut pas faire de mal :

"Chaque ajustement nécessite beaucoup d'efforts, de tractations afin d'empêcher des explosions. Il faut éviter de vouloir tout conduire de front. Les réformes doivent être menées les unes après les autres, selon un ordre d'urgence, en évitant la réforme pour la réforme et en bannissant la réformette. Il ne faut jamais oublier que la réforme est toujours pénible : les peuples préfèrent la stabilité et détestent le mouvement. Les dernières années de l'Ancien Régime furent le temps de la réformette, de la mini-réforme brownienne, de l'agitation en tous sens." (P. Chaunu, Danse avec l'histoire, (1998), pp. 146-47)

("La réforme, oui, la chienlit, non !" Sarkozy le soixante-huitard, c'est vraiment la chienlit.)

Ce qui, incidemment, rappelle qu'à certains égards la France est dans une situation pré-révolutionnaire - depuis un certain temps, et peut-être encore pour longtemps. C'est l'une des caractéristiques du temps présent - une situation qui s'est graduellement mise en place depuis 1973 et le premier choc pétrolier : un inconfort général, une situation de crise effective pour des couches de plus en plus étendues de la population, mais sans violences autres que sporadiques, localisées, et, osons le dire, peu violentes (combien de morts, dans les émeutes de 2005 ?). Les gens les plus désespérés n'ont peut-être plus grand-chose à perdre, mais ils ne peuvent que constater que leurs concitoyens mieux lotis, d'une part ne vont pas les aider plus que ça, d'autre part ont eux-mêmes pour seul espoir de se protéger de la crise. On a connu situation politique et psychologique plus dynamisante... Et si l'on peut accuser l'individualisme et l'égoïsme de tout un chacun, on voit bien une fois encore que les concepts d'abrutissement des masses ou d'aliénation n'ont une valeur explicative que secondaire : tout le monde sait bien que Nicolas Sarkozy, François Hollande ou je ne sais qui d'autre se soucie des Français comme de l'an 40, tout le monde sait bien que le mode de vie actuel (la société de consommation) ne mène nulle part. Ils s'y accrochent pourtant désespérément, à ce mode de vie, dira-t-on : précisément, si le système tient encore, c'est qu'il repose sur cette force extraordinaire, la volonté de tous ceux qui en font encore partie, c'est-à-dire à peu près tout le monde, y compris le SDF qui s'agrippe à son RMI et à sa CMU, la volonté de tout un chacun de continuer comme ça, par peur de lendemains pires ou encore pires. Le système ne mène nulle part, mais nulle part, au moins, ce n'est pas, en principe, l'enfer. Si, donc, le libéralisme a pour résultat de rapprocher l'homme de sa condition la plus animale, et si l'animal a pour premier et principal désir de persévérer dans son existence, nous y sommes : chacun ne pense qu'à durer, et contribue donc à ce que le système dure.

(J'ai exprimé des réflexions similaires en mai dernier, avec un point de départ inverse : les gens désirent en fait la crise, parce qu'il n'y a qu'une vraie crise qui puisse les sortir de leur torpeur, qu'ils haïssent mais dont ils savent qu'ils n'arriveront pas tout seuls à en sortir.)

Avec bien sûr, et sans même évoquer les questions écologiques (qui, vous l'aurez compris, ne me passionnent pas), des effets contre-productifs : on aura raison de dire que ces efforts faits pour simplement durer et pour éviter le pire, non seulement n'améliorent pas la situation, mais risquent bien d'amener à ce pire que l'on redoute tant. Et, dans cette optique, il est évident que les « réformes browniennes » de notre président aggravent la situation, de même que, ainsi que je l'écrivais toujours dans le même texte, sa façon de faire le vide autour de lui et de s'attaquer sans relâche à tout ce qui en France est institution, peut aboutir un jour à un face-à-face simple : les Français vs. Nicolas Sarkozy, face-à-face qui ne peut guère être remporté par le second. Tout ceci je l'admets sans réserve, à condition que l'on comprenne bien à quel point les efforts faits par chacun de nous pour que la situation actuelle dure, doivent être pris en compte dans l'analyse.

Bref. Je n'avais pas prévu de vous parler de ça, mais d'essayer de mieux comprendre pourquoi Nicolas Sarkozy, encore lui, pauvre salope, ne lutte guère contre l'insécurité. Parce que, même si c'est un jeu dangereux, ça l'arrange pour les élections, nous sommes d'accord. Mais essayons d'aller un peu plus loin, et d'abord de remonter un peu plus haut dans l'histoire. Pierre Chaunu, encore :

"[L]a fonction essentielle [de l'État-Nation] est d'assurer des espaces de droit et de paix au moins relatifs. Là réside, particulièrement en France, le moteur de la gratitude et de l'amour qu'on porte à l'État-nation. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est nécessaire que l'État-nation France reconquière sont territoire pour y faire régner l'ordre, la paix et le droit égal pour tous. La tâche n'est pas facile car, paradoxalement, lutter contre la petite délinquance qui empoisonne la vie quotidienne exige plus d'efforts que les interventions militaires au loin, voire plus que le rude combat contre le terrorisme extérieur ; il faut davantage de volonté, de principes, de rigueur et surtout un système d'éducation en état de marche. Une armée sophistiquée triomphe, en effet, difficilement d'une guérilla. C'est une loi de l'histoire. Le demi-échec des Américains au Vietnam en est la preuve : techniquement ils auraient pu gagner mais au seul prix de l'extermination, donc de la suppression de l'enjeu... ce qui revient à ne pas gagner." (Ibid., p. 280)

Pas plus Chaunu que moi-même n'ignorons donc les difficultés pratiques. Mais continuons, avec un petit tour maintenant chez Marcel Gauchet, dans un texte qui remonte à 1990, c'était ma foi bien vu :

"A une inquiétude collective cruciale, car portant sur les principes mêmes du pacte social, on a répondu par une fin de non-recevoir. Mieux, par une création d'inégalité et, symboliquement, la plus lourde de toutes, celle de l'accès à la puissance publique - car il n'est pas besoin d'y insister, tout le monde ne se sent pas les mêmes moyens d'écrire au procureur de la République quand on refuse d'enregistrer votre plainte dans un commissariat. Cela, d'autre part, pendant que le signe de l'inégalité de fait en la matière se renverse : c'était la richesse qui exposait, tandis que leur dénuement même était supposé protéger les pauvres ; ce sont eux à l'opposé qui feront le gros des frais de la nouvelle « violence sociale » épargnant les mieux matériellement défendus. De là le développement au cours des années soixante-dix d'un climat passionnel et délétère autour des affaires de police et de justice. De là, par exemple, la remontée significative de comportements aberrants d'autodéfense qui fourniront aux pourfendeurs de l'« idéologie sécuritaire » le support idéal pour de flamboyantes diatribes contre le recroquevillement apeuré et vindicatif de populations égarées par l'instinct de possession.

Observons simplement pour commencer que ces farouches contempteurs de l'obsession sécuritaire n'en seront pas moins les premiers et les plus vaillants sur la brèche dès qu'il sera question de défendre les acquis de la Sécurité sociale. Il y aurait donc au moins une acception dans laquelle le besoin de sécurité ne serait pas inavouable... Ce qu'il faut rappeler à ces demi-lettrés, c'est qu'en effet, on le sait depuis Hobbes, dans un univers d'individus la sécurité est l'objet même de l'engagement en société. C'est en fonction de cette prémisse que s'est développée à l'âge moderne la forme d'État originale que nous connaissons, l'État protecteur. Manquer au devoir de protection qui engage le pouvoir social envers chacun des membres du corps politique, c'est remettre en cause ni plus ni moins les raisons qui pour chaque individu font le sens de son appartenance à une société. C'est le coeur même du système de légitimité de notre univers qui est en jeu dans cette attente." (La démocratie contre elle-même, Gallimard, "Tel", 2002, pp. 214-15)

Rappelons-nous ensuite à quel point Nicolas Sarkozy aime peu la France (c'est son droit d'ailleurs - en tant que personne, pas en tant que président), et il n'y a plus qu'à ajouter deux et deux : l'action qu'il mène par le haut, de dissolution de la France dans « l'Europe », de destruction des institutions françaises, est la même que celle qu'il mène par le bas, action qui est en l'occurrence passivité, envers la façon dont la petite (et, au moins, moyenne : les trafiquants de drogue) délinquance gangrène le sentiment de sécurité comme fondement de l'État de droit. Je ne dis pas que tout cela est pensé, je n'en sais rien, mais que tout cela va dans le même sens, un sens, n'ayons peur ni des mots ni de leurs connotations, anti-national.

(Marcel Gauchet, dans la suite du texte que je viens de citer, l'explique très bien : ce n'est pas l'immigré en tant que tel qui pose alors problème à un Français prétendument xénophobe et raciste en tant que tel : c'est la rencontre entre l'immigré et l'insécurité. Non seulement l'insécurité au quotidien mine-t-elle l'État-Nation, mais le fait qu'elle semble venir, et vienne pour une part effectivement, des immigrés ou de leurs descendants, aboutit à une sorte de cohésion nationale sur fond de « bouc-émissarisation » de l'immigré, cohésion dont tout le monde sent qu'elle est factice puisque, je suis encore M. Gauchet, on sait bien que les immigrés ne vont pas rentrer chez eux. Inconfort à tous les étages !)

(Qui dit immigré dit Giscard d'Estaing et regroupement familial, je vous en ai déjà parlé. VGE étant comme on sait un grand « Européen », nous retrouvons là, une fois de plus mais pas la dernière, un rapprochement entre l'intéressé et Nicolas Sarkozy.)

Le paradoxe évidemment, où l'on reconnaît sans peine le schéma de Castoriadis sur la façon dont le capitalisme scie la branche sur laquelle il est assis en détruisant les piliers de la société (les instituteurs et professeurs qui forment des citoyens obéissants, les fonctionnaires wébériens qui veillent à l'application neutre du droit, etc.) dont il a pourtant besoin pour fonctionner, le paradoxe, disais-je, c'est que, si le capitalisme est cosmopolite, il est né, ou du moins s'est vraiment développé, dans le cadre de l'État-Nation moderne, avec ce que cela implique sur le concept de sécurité : je renonce à une part de ma liberté, je renonce dans une certaine mesure à mes racines (cas typique des Corses et de la vendetta, institution holiste que l'État-Nation et son monopole de la violence légitime ne peuvent supporter), j'ai droit en retour à la sécurité, autant que tous ceux qui comme moi acceptent ce pacte. Autrement dit : renforcer les fonctions régaliennes de l'État, très bien, mais si on le fait en dissolvant par ailleurs, d'en haut et d'en bas, cet État qui jusqu'à nouvel ordre est encore l'État-Nation, eh bien non seulement on ne risque pas d'être très efficace, mais dans les faits on détruit cet État-Nation qui fut pourtant, et a des chances d'être encore, si utile pour le capitalisme...

C'est un peu le point aveugle des doctrines de la « bande à Soral » et de Égalité et réconciliation. Si on ne peut assimiler toute l'histoire de l'État-Nation à l'État-providence qui se met en place en France dans l'après-guerre sous l'influence du CNR, il faut reconnaître qu'autant l'État-Nation en général que cet État-providence en particulier ont été en harmonie avec l'essor et la stabilisation du capitalisme - Castoriadis encore : ce sont les prolos qui ont sauvé le capitalisme, en l'obligeant à accepter des règles et des limitations.

J'ignore quelle est la solution à ces diverses apories et contradictions, probablement la réalité nous fournira-t-elle une alchimie inédite dont elle a le secret, mais il me semble sinon impossible du moins très difficile de lutter à la fois contre le capitalisme et pour le rétablissement d'un État-nation cohérent et compétent. Le seul qui peut-être, je dis bien peut-être car c'est une question que je connais mal, ait vraiment essayé de sortir de ce carcan, serait de Gaulle et son référendum de 1969 sur la participation des travailleurs aux entreprises, laquelle aurait diminué le lourd poids des grandes boites dans la vie politique de la Ve République. J'écris tout ceci sans déprime particulière, juste pour que l'on sache un peu mieux ce que l'on veut et comment on peut l'atteindre. Après tout, il y a certains patrons qui seraient bien heureux de revenir au système des « Trente Glorieuses » et de se partager des marchés publics juteux sans avoir peur d'être rachetés par un fonds de pension ou un Indien sans manières, et qui ne voient pas que d'un bon oeil les théories fondamentalistes de Bruxelles. Ce serait un nouveau paradoxe : de même qu'à lire son blog on a parfois le sentiment que Frédéric Lordon pourrait mieux sauver le capitalisme que n'importe quel capitaliste, Alain Soral et sa mouvance contribueraient à restaurer un État foncièrement capitaliste - mais, au moins, relativement efficace et concerné par la communauté qu'il est censé incarner.

Cela dit, ce genre de phénomènes n'est pas non plus inédit : que des gens dont la sensibilité de départ soit peu étatiste se battent pour que l'État soit juste - et donc fort, sinon comment pourrait-il discuter sérieusement avec les dominants capitalistes ? - est une constante de l'histoire de l'État-Nation depuis la Révolution française - avant laquelle il y avait un Roi, compétent ou non, puissant ou non, mais qui de fait incarnait d'autres valeurs que celles de l'argent -, et ne fait que renvoyer à ce caractère hybride de l'État dont je vous parle de temps à autre : par certains côtés extérieur à la société, avec sa rationalité propre, par d'autres côtés émanation, voire incarnation, de la société.

- Il y aurait bien d'autres réflexions à faire, notamment sur le rapport de l'individu moderne à la violence, mais elles sont attristantes et pénibles, et transformeraient ce petit prêche en véritable sermon dominical édifiant... Une autre fois, mes frères, et bon premier dimanche de l'avent !

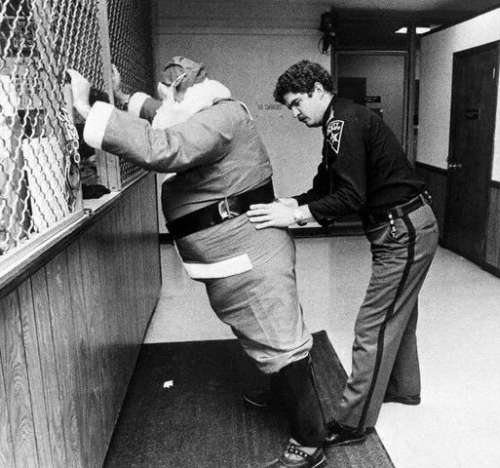

Ach, l'insécurité est partout...

Libellés : Castoriadis, Chaunu, de Gaulle, Gauchet, Giscard, Lordon, Mai 68, Rebatet, Sarkozy, Soral, Sutpen

<< Home