Pas de liberté pour les amis de la liberté. (Ajouts les 9 et 28.04)

Ce texte est assez long : il est possible de m'en demander une copie RTF par e-mail.

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE

DEUXIEME PARTIE

TROISIEME PARTIE

QUATRIEME PARTIE

ANNEXE 1

ANNEXE 2

BIBLIOGRAPHIE

AJOUTS / AJOUT DU 28.04

"Qu'est-ce que la liberté ?

Peut-elle s'accorder avec la loi providentielle ?"

Oui, évidemment, car la liberté - liberté de faire le mal

coïncide avec la Chute et prouve la Loi :

"Cette identité, c'est l'histoire, histoire des nations et des individus."

Baudelaire, commenté par Antoine Compagnon

"Parler avec les mots des autres, ce doit être cela la liberté".

Jean Eustache.

I. PRELUDE

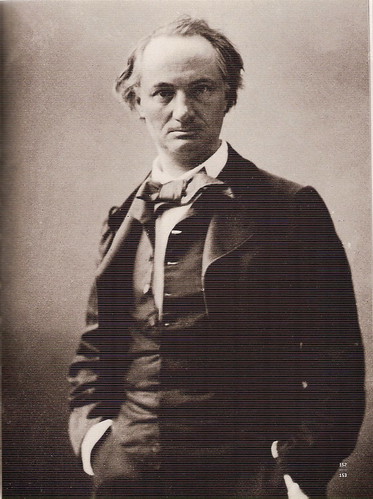

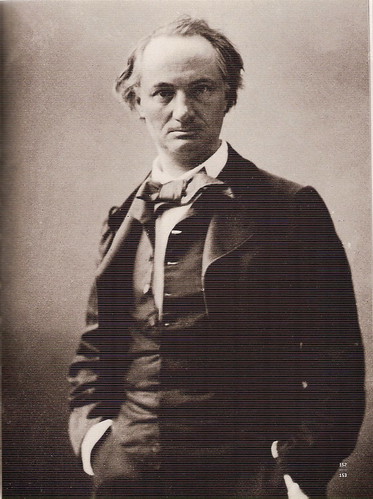

Charles Baudelaire était antipathique à la plupart de ses contemporains, en grande partie du fait de ce regard inquisiteur, qu'il posait longuement sur vous en un mélange de défi et d'étude, et par lequel il vous signifiait qu'aucun de vos défauts et de vos petitesses n'allait lui échapper.

Cette antipathie, il l'a donc voulue et méritée. Le paradoxe, ou le but, étant qu'elle l'a fortifiée dans sa quête de compréhension de l'homme et de lui-même.

Baudelaire ne croyait guère à la liberté : un moyen de faire le mal, tout au plus. Et pourtant, personne dans la France du Second Empire ne nous semble aussi libre que lui.

J'ai mis en ligne récemment une phrase de Marc Fumaroli [1] dans laquelle Chateaubriand et Proust sont convoqués comme les continuateurs, par la création littéraire - autobiographique chez l'un, romanesque chez l'autre -, de l'existence du "royaume" de France. Si Baudelaire n'a pas produit d'œuvre monumentale qui puisse le situer de ce point de vue précis dans la même filiation, il appartient tout de même indubitablement à celle-ci - qui se poursuivra avec Claudel et Céline -, par cette conscience qu'à l'âge démocratique il incombe à l'écrivain de prendre en charge autant qu'il lui est possible le poids et la formulation de la mémoire collective.

Pourquoi seulement à l'âge démocratique ? Auparavant, quand, malgré tous les heurts possibles (guerres de succession, de religion...) le principe monarchique et les valeurs fondamentales de la société restaient indiscutés, les fameux textes de Pascal sur les sages, les demi-habiles, les habiles, étaient pleinement valides [2]. De petits malins pouvaient faire les intéressants, cela n'empêchait pas le monde de tourner - plus ou moins bien, comme d'habitude. Mais en l'absence de repères collectifs autres que de grands principes - sans doute respectables -, c'est petit à petit le peuple entier qui est déboussolé, tandis que les demi-habiles (de Michel Foucault à Bernard-Henri Lévy) voient leur pouvoir de nuisance augmenter ; l'écrivain, le seul à pouvoir encore le faire, doit donc énoncer la mémoire du pays, servir non pas de guide, mais de boussole [3]. Non que l'écrivain soit le seul à porter cette mémoire en lui. Si tel était le cas, non seulement il n'aurait personne pour le lire ou le comprendre, mais tout le monde serait fou ou suicidé. Mais, par-delà le temps qui passe et l'érosion naturelle des souvenirs, par-delà les secousses conjoncturelles, ce qui ne signifie pas négligeables (l'émergence actuelle des discours mémoriaux des ex-colonisés, par exemple [4]), le processus de perpétuelle décomposition de la mémoire collective ne cesse de gagner du terrain - provoquant des chocs en retours tels que la caricature Le Pen. Quant aux écrivains... Je ne porterai pas de jugement définitif sur un présent que pas plus qu'un autre je ne peux connaître de façon exhaustive. Je me contenterai de remarquer le renouveau du genre pamphlétaire, genre bref si ce n'est par définition du moins par nécessité, et de signaler que mon écrivain contemporain favori, Jean-Pierre Voyer n'a jamais à ce jour écrit un ouvrage pleinement construit. Tout ceci, peut-être temporaire, n'augure pas d'une perpétuation de cette fonction d'assomption de la mémoire collective.

Qu'on le veuille ou non, l'âge démocratique est aussi celui du commerce. Et aujourd'hui ces deux tendances, non pas jumelles mais consanguines, entrent dans un conflit de plus en plus clair aux yeux de tous. Conflit dont l'issue est d'autant plus difficile à imaginer du fait de cette consanguinité. Dans un texte précédent, reprenant une idée de Cornelius Castoriadis, j'ai commis une digression sur les deux rationalités, la rationalité "démocratique" et la rationalité "webérienne", technocratique, rationalités qu'il est plus aisé de séparer en théorie que dans la pratique [4bis]. Dans ce qui suit, c'est la notion de liberté que je voudrais creuser, à un moment où la liberté des individus et celle du commerce semblent devenues incompatibles, et ce à partir d'un discours tenu en 1819, discours qui me semble exemplaire à la fois par la façon dont il évoque le problème et par la manière dont il le dissimule.

Ce texte commenté, j'avancerai quelques mises au point, d'esprit quelque peu baudelairien peut-être, sur cette notion de liberté.

Ce pourquoi, s'il est permis d'expliciter soi-même sa façon de faire, il m'a semblé nécessaire de passer par cette longue introduction. Je crois que nulle discussion sur l'idée de liberté ne peut faire l'économie d'une évocation, même brève, de ceux qui ont le plus vécu quelque chose qui ressemble à ce que l'on entend généralement par ce terme, à savoir les artistes, et donc les écrivains. Pour les raisons évoquées plus haut, ceci me semble d'autant plus vrai depuis l'entrée dans la modernité démocratique. Avant le commentaire d'un texte dont l'auteur est justement un écrivain autant qu'un homme politique, il importait de bien marquer de quel point de vue on se plaçait. Et pour en finir avec cette auto-légitimation autant que pour limiter par la suite les citations, je précise une fois pour toutes que ce texte doit beaucoup à Chateaubriand, Baudelaire donc, Wittgenstein, même s'il ne sera jamais cité nommément, Philippe Muray, Jean-Pierre Voyer, Marc Fumaroli, Vincent Descombes, Thibaud de la Hosseraye ; Cornelius Castoriadis et Etienne Chouard y joueront un peu le rôle de meilleur ennemi.

II. THEME

Dans un discours prononcé en 1819, "De la liberté des anciens comparée à celle des modernes", Benjamin Constant a posé avec acuité quelques-uns des problèmes fondamentaux qui se posent aux sociétés se voulant démocratiques.

Je ne crois pas nécessaire pour le lecteur de lire d'abord la conférence de Constant, avant de la relire accompagnée des commentaires que j'y insère en italiques. [5]. Mais dans la mesure où j'ai procédé à quelques coupures, je signale que le texte intégral se trouve en ligne ici ; il est aussi disponible - et édité avec plus de rigueur : c'est ce texte que je suivrai - dans le volume Ecrits politiques, en "Folio", pp. 591-619, précédé d'une longue préface de Marcel Gauchet - dont je mentionne l'existence pour mémoire, car elle m'est rapidement tombée des mains.

Au vrai, et toutes choses égales par ailleurs, je l'ai un peu fait exprès. Le plus intéressant dans le texte de Constant est sa relative ambiguïté : si une connaissance plus précise de l'auteur amenait à dissiper complètement cette ambiguïté, je n'en serais pas plus avancé. Mais laissons-lui maintenant la parole.

- "Messieurs,

Je me propose de vous soumettre quelques distinctions, encore assez neuves, entre deux genres de liberté, dont les différences sont restées jusqu'à ce jour inaperçues, ou du moins, trop peu remarquées. L'une est la liberté dont l'exercice était si cher aux peuples anciens ; l'autre celle dont la jouissance est particulièrement précieuse aux nations modernes. Cette recherche sera intéressante, si je ne me trompe, sous un double rapport."

On remarquera ici l'usage du terme "jouissance", lequel va devenir l'un des plus importants du texte. Ce n'est nullement l'effet du hasard si c'est à la liberté des modernes qu'il se rapporte.

- "Premièrement, la confusion de ces deux espèces de liberté a été parmi nous, durant des époques trop célèbres de notre révolution, la cause de beaucoup de maux. La France s'est vue fatiguée d'essais inutiles, dont les auteurs, irrités par leur peu de succès, ont essayé de la contraindre à jouir du bien qu'elle ne voulait pas, et lui ont disputé le bien qu'elle voulait.

En second lieu, appelés par notre heureuse révolution (je l'appelle heureuse, malgré ses excès, parce que je fixe mes regards sur ses résultats) à jouir des bienfaits d'un gouvernement représentatif, il est curieux et utile de rechercher pourquoi ce gouvernement, le seul à l'abri duquel nous puissions aujourd'hui trouver quelque liberté et quelque repos, a été presque entièrement inconnu aux nations libres de l'antiquité."

Faux cul, tout de même... Constant pose ici en évidence ce qui va être l'objet de l'une de ces démonstrations : le "gouvernement représentatif" comme seule voie possible pour les modernes. Mais au moins cela permet-il de bien montrer où il se situe en 1819 : ni "ultra" légitimiste, ni jacobin, ni napoléonien.

- "Je sais que l'on a prétendu en démêler des traces chez quelques peuples anciens, dans la république de Lacédémone, par exemple, et chez nos ancêtres les Gaulois ; mais c'est à tort. (...)"

Suit une démonstration sur l'absence du régime représentatif à Sparte et en Gaule ; retrouvons Constant lorsqu'il enchaîne sur Rome, conclut son introduction et entre dans le vif du sujet :

- "A Rome, les tribuns avaient, jusqu'à un certain point, une mission représentative. Ils étaient les organes de ces plébéiens que l'oligarchie, qui, dans tous les siècles, est la même,

- saillie démagogique ! La suite le prouvera.

avait soumis, en renversant les rois, à un si dur esclavage. Le peuple exerçait toutefois directement une grande partie des droits politiques. Il s'assemblait pour voter les lois, pour juger les patriciens mis en accusation : il n'y avait donc que de faibles vestiges du système représentatif à Rome.

Ce système est une découverte des modernes, et vous verrez, Messieurs, que l'état de l'espèce humaine dans l'antiquité ne permettait pas à une institution de cette nature de s'y introduire ou de s'y établir. Les peuples anciens ne pouvaient ni en sentir la nécessité, ni en apprécier les avantages. Leur organisation sociale les conduisait à désirer une liberté toute différente de celle que ce système nous assure.

C'est à vous démontrer cette vérité que la lecture de ce soir sera consacrée.

Demandez-vous d'abord, Messieurs, ce que, de nos jours, un Anglais, un Français, un habitant des États-Unis de l'Amérique, entendent par le mot de liberté ?

C'est pour chacun le droit de n'être soumis qu'aux lois, de ne pouvoir être ni arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d'aucune manière, par l'effet de la volonté arbitraire d'un ou de plusieurs individus. C'est pour chacun le droit de dire son opinion, de choisir son industrie, et de l'exercer ; de disposer de sa propriété, d'en abuser même ; d'aller, de venir sans en obtenir la permission, et sans rendre compte de ses motifs ou de ses démarches. C'est, pour chacun, le droit de se réunir à d'autres individus, soit pour conférer sur ses intérêts, soit pour professer le culte que lui et ses associés préfèrent, soit simplement pour remplir ses jours ou ses heures d'une manière plus conforme à ses inclinations, à ses fantaisies. Enfin, c'est le droit, pour chacun, d'influer sur l'administration du Gouvernement, soit par la nomination de tous ou de certains fonctionnaires, soit par des représentations, des pétitions, des demandes, que l'autorité est plus ou moins obligée de prendre en considération. Comparez maintenant à cette liberté celle des anciens.

Celle-ci consistait à exercer collectivement, mais directement, plusieurs parties de la souveraineté toute entière, à délibérer, sur la place publique, de la guerre et de la paix, à conclure avec les étrangers des traités d'alliance, à voter les lois, à prononcer les jugements, à examiner les comptes, les actes, la gestion des magistrats, à les faire comparaître devant tout le peuple, à les mettre en accusation, à les condamner ou à les absoudre ; mais en même temps que c'était là ce que les anciens nommaient liberté, ils admettaient comme compatible avec cette liberté collective l'assujettissement complet de l'individu à l'autorité de l'ensemble. Vous ne trouvez chez eux presque aucune des jouissances que nous venons de voir faisant partie de la liberté chez les modernes. Toutes les actions privées sont soumise à une surveillance sévère. Rien n'est accordé à l'indépendance individuelle, ni sous le rapport des opinions, ni sous celui de l'industrie, ni surtout sous le rapport de la religion. La faculté de choisir son culte, faculté que nous regardons comme l'un de nos droits les plus précieux, aurait paru aux anciens un crime et un sacrilège. Dans les choses qui nous semblent les plus utiles, l'autorité du corps social s'interpose et gêne la volonté des individus. (...) Dans les relations les plus domestiques, l'autorité intervient (...). Le jeune Lacédémonien ne peut visiter librement sa nouvelle épouse. A Rome, les censeurs portent un oeil scrutateur dans l'intérieur des familles. Les lois règlent les moeurs, et comme les moeurs tiennent à tout, il n'y a rien que les lois ne règlent.

Ainsi chez les anciens, l'individu, souverain presque habituellement dans les affaires publiques, est esclave dans tous les rapports privés. Comme citoyen, il décide de la paix et de la guerre ; comme particulier, il est circonscrit, observé, réprimé dans tous ses mouvements ; comme portion du corps collectif, il interroge, destitue, condamne, dépouille, exile, frappe de mort ses magistrats ou ses supérieurs ; comme soumis au corps collectif, il peut à son tour être privé de son état, dépouillé de ses dignités, banni, mis à mort, par la volonté discrétionnaire de l'ensemble dont il fait partie. Chez les modernes, au contraire, l'individu, indépendant dans sa vie privée, n'est même dans les états les plus libres, souverain qu'en apparence. Sa souveraineté est restreinte, presque toujours suspendue ; et si, à des époques fixes, mais rares, durant lesquelles il est encore entouré de précautions et d'entraves, il exerce cette souveraineté, ce n'est jamais que pour l'abdiquer."

- Cette dernière phrase est pour le moins curieuse, tant elle semble finalement briser la symétrie mise en place par tout ce qui précède. Symétrie d'ailleurs quelque peu artificielle : accordons à Constant le bénéfice du doute et attribuons à la doxa de son temps ces exagérations sur les anciens. Le contrôle de la vie privée comme des cultes n'était pas si intense que cela dans le monde antique, et encore l'était-il plus en Grèce, du moins pour ce qui est du culte, qu'à Rome. Ce n'est évidemment pas le fait du hasard que Constant prenne souvent comme exemple Sparte, la plus rigoriste des villes grecques, celle dont la constitution était la plus exigeante - l'exception plus que la règle. A contrario, on fera remarquer que la liberté de culte n'est pas une telle évidence en 1819, même si bien sûr on n'y est plus libre de ce point de vue qu'au temps de la Saint-Barthélémy ; on rappellera dans le même élan que cette liberté est certes une belle chose, mais qu'il n'est pas dit qu'elle doive déboucher sur l'indifférence totale - "le culte que lui et ses associés préfèrent" : c'est déjà un vocabulaire d'agence de marketing, Constant voit explicitement la religion comme une préférence purement individuelle.

Passons. Autre fausse symétrie, le refus de l'"arbitraire" chez les modernes, par opposition à la "volonté discrétionnaire" de la collectivité chez les anciens. Comment une volonté collective publique et auto-régulée peut-elle être "discrétionnaire" ? Certes elle peut être dure, certes elle peut se tromper, certes elle peut aller jusqu'à la condamnation à mort, mais rien de tout cela ne la rend arbitraire ou discrétionnaire. Cette contradiction logique sent sa poule mouillée - et pourtant, un régime qui a aboli la peine de mort mais pratique des détentions non motivées est plus arbitraire qu'un régime qui ne lapide ou coupe des mains que sur preuves dûment vérifiées - et après avoir prévenu chacun de ce qu'il risquait.

On notera par ailleurs l'éloge de la liberté de circulation des modernes, dans un paragraphe qui du refus de l'arbitraire glisse vite à la mention de la "propriété" et des "intérêts" : le lecteur de Hécatombe (1991), de J.-P. Voyer, ou même de Impasse Adam Smith, de J.-C. Michéa (2002), ne peut s'en étonner, tant la liberté de circulation des personnes, d'une part a historiquement facilité l'essor et le fonctionnement du capitalisme, d'autre part participe à faire croire aux esclaves salariés qu'ils sont libres. "Amer savoir, celui qu'on tire du voyage", prévint rapidement le divin Charles. Seuls les organisateurs des attentats de Charm-El-Cheik et Bali semblent l'avoir vraiment compris.

Et c'est un peu ce que Constant touche du doigt dans la dernière phrase de ce passage - quand bien même le présent intemporel qu'il utilise fait planer le doute : parle-t-il d'un état de choses devenu permanent, ou appelé à changer bientôt ? - : l'individu moderne n'a aucune souveraineté politique.

Mais laissons Constant poursuivre son raisonnement (et oublions pour l'instant la discutable notion d'"indépendance dans la vie privée"). Il mentionne l'exception d'Athènes, pour dire qu'il y reviendra, et enchaîne :

- "Nous allons actuellement remonter à la source de cette différence essentielle entre les anciens et nous.

Toutes les républiques anciennes étaient renfermées dans des limites étroites. La plus peuplée, la plus puissante, la plus considérable d'entre elles, n'était pas égale en étendue au plus petit des Etats modernes. Par une suite inévitable de leur peu d'étendue, l'esprit de ces républiques était belliqueux, chaque peuple froissait continuellement ses voisins ou était froissé par eux. Poussés ainsi par la nécessité, les uns contre les autres, ils se combattaient ou se menaçaient sans cesse. Ceux qui ne voulaient pas être conquérants ne pouvaient déposer les armes sous peine d'être conquis. Tous achetaient leur sûreté, leur indépendance, leur existence entière, au prix de la guerre. Elle était l'intérêt constant, l'occupation presque habituelle des Etats libres de l'antiquité. Enfin, et par un résultat également nécessaire de cette manière d'être, tous ces Etats avaient des esclaves. Les professions mécaniques, et même, chez quelques nations, les professions industrielles, étaient confiées à des mains chargées de fers.

Le monde moderne nous offre un spectacle complètement opposé. Les moindres Etats de nos jours sont incomparablement plus vastes que Sparte ou que Rome durant cinq siècles. La division même de l'Europe en plusieurs Etats, est, grâce aux progrès des lumières, plutôt apparente que réelle. Tandis que chaque peuple, autrefois, formait une famille isolée, ennemie-née des autres familles, une masse d'hommes existe maintenant sous différents noms, et sous divers modes d'organisation sociale, mais homogène de sa nature. Elle est assez forte pour n'avoir rien à craindre des hordes barbares. Elle est assez éclairée pour que la guerre lui soit à charge. Sa tendance uniforme est vers la paix.

Cette différence en amène une autre. La guerre est antérieure au commerce ; car la guerre et le commerce ne sont que deux moyens différents d'atteindre le même but, celui de posséder ce que l'on désire. Le commerce n'est qu'un hommage rendu à la force du possesseur par l'aspirant à la possession. C'est une tentative pour obtenir de gré à gré ce qu'on n'espère plus conquérir par la violence. Un homme qui serait toujours le plus fort n'aurait jamais l'idée du commerce. C'est l'expérience qui, en lui prouvant que la guerre, c'est-à-dire, l'emploi de sa force contre la force d'autrui, l'expose à diverses résistances et à divers échecs, le porte à recourir au commerce, c'est-à-dire, à un moyen plus doux et plus sûr d'engager l'intérêt d'un autre à consentir à ce qui convient à son intérêt. La guerre est l'impulsion, le commerce est le calcul. Mais par là même il doit venir une époque où le commerce remplace la guerre. Nous sommes arrivés a cette époque."

Alors que l'impérialisme occidental s'apprête à vivre ses plus belles heures, ces derniers arguments font sourire - d'autant que Constant vient de lâcher le grand mot : commerce. Mais il est aisé de se moquer avec le recul, et peut-être peut-on considérer que l'auteur exprime ici plus un souhait qu'un diagnostic ou un pronostic.

Contentons-nous donc :

- de retenir cette délicieuse définition du commerce : "un moyen plus doux et plus sûr d'engager l'intérêt d'un autre à consentir à ce qui convient à son intérêt" ;

- de signaler l'insigne pauvreté de la vision de la guerre - aucune notion de patriotisme par exemple chez Constant (ou de haine, de gloire, de vanité...) : la guerre n'est - ce qui précède en est d'autant plus piquant - qu'impérialisme bourgeois ;

- de remarquer la lucide constatation par Constant de l'uniformisation des peuples européens. On notera au passage la référence aux "hordes barbares" - certainement les Musulmans en général, et les Turcs en particulier. Tout ceci n'est évidemment pas sans échos contemporains ;

- de répéter, sans s'y attarder ou jouer les spécialistes d'histoire antique, qu'il ne faut pas trop croire ce que Constant écrit sur l'Antiquité - et notamment l'origine de l'esclavage. On ajoutera ce fait, qu'il semble ignorer : les esclaves athéniens occupaient aussi les fonctions administratives, même hautes (l'ambiance n'était pas alors à la technocratie).

Après une digression sur les difficultés matérielles du commerce chez les anciens, Constant met très clairement les points sur les i :

- "Le commerce alors était un accident heureux, c'est aujourd'hui l'état ordinaire, le but unique, la tendance universelle, la vie véritable des nations. Elles veulent le repos, avec le repos l'aisance, et comme source de l'aisance, l'industrie. La guerre est chaque jour un moyen plus inefficace [6] de remplir leurs voeux. Ses chances n'offrent plus ni aux individus, ni aux nations des bénéfices qui égalent les résultats du travail paisible et des échanges réguliers. Chez les anciens, une guerre heureuse ajoutait en esclaves, en tributs, en terres partagées, à la richesse publique et particulière. Chez les modernes, une guerre heureuse coûte infailliblement plus qu'elle ne vaut."

...sauf si elle s'exerce contre nettement moins fort que soi : le raisonnement ne vaut que pour les nations européennes, quand bien même il est présenté comme l'expression d'une "tendance universelle". Passons aux conséquences de toutes ces remarques :

- "On pressent aisément, Messieurs, le résultat nécessaire de ces différences.

Premièrement, l'étendue d'un pays diminue d'autant l'importance politique qui échoit en partage à chaque individu. Le républicain le plus obscur de Rome ou de Sparte était une puissance. Il n'en est pas de même du simple citoyen de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. Son influence personnelle est un élément imperceptible de la volonté sociale qui imprime au gouvernement sa direction.

En second lieu, l'abolition de l'esclavage a enlevé à la population libre tout le loisir qui résultait pour elle de ce que des esclaves étaient chargés de la plupart des travaux. Sans la population esclave d'Athènes, vingt mille Athéniens n'auraient pas pu délibérer chaque jour sur la place publique.

Troisièmement, le commerce ne laisse pas, comme la guerre, dans la vie de l'homme, des intervalles d'inactivité. L'exercice perpétuel des droits politiques, la discussion journalière des affaires de l'État, les dissensions, les conciliabules, tout le cortège et tout le mouvement des factions, agitations nécessaires, remplissage obligé, si j'ose employer ce terme, dans la vie des peuples libres de l'antiquité, qui auraient langui, sans cette ressource, sous le poids d'une inaction douloureuse, n'offriraient que trouble et que fatigue aux nations modernes, où chaque individu occupé de ses spéculations, de ses entreprises, des jouissances qu'il obtient ou qu'il espère, ne veut en être détourné que momentanément et le moins qu'il est possible.

Enfin, le commerce inspire aux hommes un vif amour pour l'indépendance individuelle. Le commerce subvient à leurs besoins, satisfait à leurs désirs, sans l'intervention de l'autorité. Cette intervention est presque toujours, et je ne sais pourquoi je dis presque, cette intervention est toujours un dérangement et une gêne. Toutes les fois que le pouvoir collectif veut se mêler des spéculations particulières, il vexe les spéculateurs. Toutes les fois que les gouvernements prétendent faire nos affaires, ils les font plus mal et plus dispendieusement que nous."

Les clichés et contre-vérités ce de dernier paragraphe ne sont pas le plus intéressant. Le premier paragraphe, vieil argument (en partie inexact, cf. supra) en faveur du régime représentatif, ne retiendra pas non plus notre attention. Observons plutôt la lucidité du deuxième paragraphe, lucidité que l'on aimerait par exemple découvrir plus souvent sous la plume de quelqu'un comme Castoriadis. Athènes fut impérialiste, nous le fûmes aussi, et c'est notamment en pillant les autres continents que nous avons pu assurer aux populations occidentales assez d'"aisance" pour qu'elles puissent participer - et croire participer, et essayer de participer - à la vie publique. Rappelons que la "crise", qui est en fait notre régime normal de fonctionnement depuis plus de trente ans, vient du premier choc pétrolier et d'une rébellion du tiers-monde vis-à-vis de ce pillage.

On n'en conclura pas qu'il ne peut y avoir démocratie ou embryon de démocratie dans un pays que s'il en exploite d'autres. Mais il importe de garder en tête, surtout à l'heure où nous sommes supposés être si fiers de notre civilisation, que les deux processus ont été concomitants à des moments-clés de l'histoire [7].

Le troisième paragraphe désigne le lieu de l'esclavage moderne, à savoir le commerce : si des êtres humains ne se sacrifient pas pour le loisir des autres, si tous participent au commerce, alors tous sont esclaves. On a l'impression que cet aveu échappe presque inconsciemment à Constant. Nous y reviendrons.

Suit le développement consacré à Athènes annoncé précédemment. Je n'en retiendrai que cette sentence, issue de notes préparatoires à ce discours :

- "L'on jouissait à Athènes d'une liberté individuelle beaucoup plus grande qu'à Sparte, parce qu'Athènes était à la fois guerrière et commerçante et que Sparte était exclusivement guerrière. Cette différence se fait sentir sous toutes les formes d'organisation politique. Sous le despotisme, comme sous la liberté, la guerre presse les hommes autour du gouvernement. Le commerce les en isole. [éd. Folio, p. 836]"

Je ne commenterai pas la véracité de cette généralité : je ferai juste remarquer l'absence de l'idée de société - "les hommes", "le gouvernement", mais rien d'autre. Fieffé libéral ! Ce n'est d'ailleurs pas qu'il n'y ait beaucoup à dire sur l'idée de société civile, opportunément remise au goût du jour par des libéraux plus récents lorsqu'il s'agit de s'attaquer à l'Etat, mais passons et laissons Constant tirer ses premières conclusions :

- "Il résulte de ce que je viens d'exposer, que nous ne pouvons plus jouir de la liberté des anciens, qui se composait de la participation active et constante au pouvoir collectif. Notre liberté à nous, doit se composer de la jouissance paisible de l'indépendance privée. La part que dans l'antiquité chacun prenait à la souveraineté nationale n'était point, comme de nos jours, une supposition abstraite. La volonté de chacun avait une influence réelle : l'exercice de cette volonté était un plaisir vif et répété. En conséquence, les anciens étaient disposés à faire beaucoup de sacrifices pour la conservation de leurs droits politiques et de leur part dans l'administration de l'État. Chacun sentant avec orgueil tout ce que valait son suffrage, trouvait dans cette conscience de son importance personnelle, un ample dédommagement.

Ce dédommagement n'existe plus aujourd'hui pour nous. Perdu dans la multitude, l'individu n'aperçoit presque jamais l'influence qu'il exerce. Jamais sa volonté ne s'empreint sur l'ensemble, rien ne constate à ses propres yeux sa coopération. L'exercice des droits politiques ne nous offre donc plus qu'une partie des jouissances que les anciens y trouvaient, et en même temps les progrès de la civilisation, la tendance commerciale de l'époque, la communication des peuples entre eux, ont multiplié et varié à l'infini les moyens du bonheur particulier.

Il s'ensuit que nous devons être bien plus attachés que les anciens à notre indépendance individuelle ; car les anciens, lorsqu'ils sacrifiaient cette indépendance aux droits politiques, sacrifiaient moins pour obtenir plus ; tandis qu'en faisant le même sacrifice, nous donnerions plus pour obtenir moins.

Le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d'une même patrie : c'était là ce qu'ils nommaient liberté. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées ; et ils nomment liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances."

Passage remarquable et riche, que je vais essayer de commenter le plus simplement possible. Constant confond en partie ce qu'il pense et ce qu'il souhaite ; cette confusion lui permet de poser de façon nette certaines des conditions de la liberté des modernes.

Le pivot est le deuxième paragraphe. Il suffit de relire les deuxième et troisième phrases, qui signifient à peu près la même chose ; mais Constant passe sans justification du "presque jamais" au "jamais". Ce que l'individu moderne, "perdu dans la multitude", ressent, devient vrai ; le fait que l'influence qu'il souhaite ou souhaiterait exercer lui apparaît moins visible qu'à un Athénien devient le constat de l'absence totale d'influence de la part du citoyen. Il est vrai que nous sommes en période de suffrage censitaire, dont Constant fut d'ailleurs, d'après Castoriadis, un propagandiste ; mais l'argument principal de Constant est justement celui du nombre, de la "multitude" (je rappelle qu'il a déjà utilisé cet argument précédemment). Et ce qu'il écrit est faux. Une élection serrée et entre deux camps fortement opposés passionnera toujours les "individus", fussent-ils vingt mille, comme les Athéniens, ou deux cent cinquante millions, chacun y sentira sa propre importance. Remarquons au passage ce chiffre de vingt mille, donné par Constant lui-même (et dont j'ignore le degré d'exactitude) : on a toujours l'image, et il me semble que c'est aussi le cas de Constant, d'Athènes comme d'une place de marché où cinquante barbus (pas islamistes, juste pédérastes) s'engueulent sur le sujet du jour - mais croit-on vraiment qu'un individu se sente tellement plus puissant au milieu de vingt mille qu'au milieu de millions de ses pairs ? C'est une question d'institutions, pas de nombre en tant que tel [8].

Une fois encore, si Constant envisageait la notion de société, ou même seulement de collectivités, il comprendrait que même en temps de "multitude" il soit possible de se sentir agir en tant que membre d'un ensemble. J'y reviendrai, continuons sur ce deuxième paragraphe : "en même temps les progrès de la civilisation, la tendance commerciale de l'époque, la communication des peuples entre eux, ont multiplié et varié à l'infini les moyens du bonheur particulier." L'important je ne répète n'est pas tellement de savoir ce que Constant souhaite que de constater qu'il anticipe et fait d'un processus en train de se dérouler, processus certes d'un grand poids historique, une condition indépassable de son horizon, en même temps qu'un point d'appui de ce qu'il vient à tort d'affirmer.

J'accorderai sans peine à Constant la véracité globale de ce jugement sur "la tendance commerciale de l'époque, la communication des peuples entre eux" ; mais je ne le suivrais que s'il mettait des guillemets au mot "bonheur", ou s'il écrivait que ces facteurs "ont semblé multipli[er] et vari[er] à l'infini les moyens du bonheur particulier". Là encore, Constant fait de sentiments individuels, qu'il n'invente certes pas, un critère de véracité, sans s'interroger sur la part de leurre que ces sensations peuvent inclure [9].

Le troisième paragraphe est un beau morceau de rhétorique française, et ce n'est pas rien. Mais y est commis le même péché : de ce que nous sommes plus attachés que les anciens à notre "indépendance individuelle" il est imprudent de conclure que "nous devons [l']être". De même, cet attachement - qui n'est pas un vain mot, Constant a tout à fait raison sur ce point - n'autorise pas à conclure que si nous sacrifions cette indépendance notre sacrifice serait plus grand que celui des anciens dans les mêmes circonstances : ce sacrifice nous serait plus difficile, voilà tout. Il n'est pas sûr que cela soit à notre honneur. (Qui plus est, tout ce que Constant a écrit jusqu'ici sur les anciens rend absurde l'emploi de la notion d'indépendance individuelle à leur égard, si l'on entend par là plus que la liberté de jugement.) D'ailleurs il est très possible d'interpréter le dernier paragraphe, non pas cette fois dans le sens de l'autosatisfaction, mais dans un sens très critique. "Ils nomment liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances..." : un bon orateur vous y mettrait une délicieuse nuance de mépris ou d'anathème. Mais Constant, contrairement à Chateaubriand, n'a pas le tempérament d'un Ezéchiel.

On en dira autant d'une remarquable sentence que l'on trouve plus loin dans le texte :

- "Autrefois, là où il y avait liberté, l'on pouvait supporter les privations : maintenant partout où il y a privations, il faut l'esclavage pour qu'on s'y résigne."

Cette phrase fait partie d'un long développement dans lequel Constant s'attache à montrer que les révolutionnaires, sous l'influence de Rousseau et surtout de son disciple l'abbé Mably, ont failli pour avoir confondu la liberté des anciens et celle des modernes, et pour avoir voulu forcer les Français à vivre et se comporter comme les anciens. Il cite en exemple deux institutions antiques que les révolutionnaires (et leurs successeurs du Directoire et de l'Empire) ont cru bon de remettre au goût du jour : l'ostracisme grec et la censure romaine. Dans ce dernier cas, on notera avec curiosité un éloge presque durkheimien de la censure romaine, fruit des mœurs et surveillée par ces mêmes mœurs. Constant a un talent indéniable pour sentir ce que l'on appelle aujourd'hui des "phénomènes de société", mais il les ramène trop souvent et trop exclusivement, en bon Idéologue, aux perceptions des individus.

Suit un développement, dans le même esprit, sur l'éducation, j'en extrais cette phrase, à la fois pour sa netteté et pour la métaphore qui la conclut :

- "Nous sommes des modernes, qui voulons jouir, chacun, de nos droits, développer, chacun, nos facultés comme bon nous semble, sans nuire à autrui; veiller sur le développement de ces facultés dans les enfants que le nature confie à notre affection, d'autant plus éclairée qu'elle est plus vive, et n'ayant besoin de l'autorité que pour tenir d'elle les moyens généraux d'instruction qu'elle peut rassembler ; comme les voyageurs acceptent d'elle les grands chemins sans être dirigés par elle dans la route qu'ils veulent suivre."

"Nous voulons jouir", encore et encore... Une telle insistance, personnelle et "collective", en dit long sur l'impuissance de Constant comme de nos contemporains, n'importe quel moraliste classique vous le dirait. Personne d'ailleurs n'a le monopole de l'impuissance. Mais Constant n'ayant pas fini d'essayer de jouir, laissons-le s'y employer. A défaut d'être réussies, ses tentatives ne manquent pas d'intérêt :

- "Vous voyez, Messieurs, que mes observations ne tendent nullement à diminuer le prix de la liberté politique. Je ne tire point des faits que j'ai remis sous vos yeux les conséquences que quelques hommes en tirent. De ce que les anciens ont été libres, et de ce que nous ne pouvons plus être libres comme les anciens, ils en concluent que nous sommes destinés à être esclaves. Ils voudraient constituer le nouvel état social avec un petit nombre d'éléments qu'ils disent seuls appropriés à la situation du monde actuel. Ces éléments sont des préjugés pour effrayer les hommes, de l'égoïsme pour les corrompre, de la frivolité pour les étourdir, des plaisirs grossiers pour les dégrader, du despotisme pour les conduire ; et, il le faut bien, des connaissances positives et des sciences exactes pour servir plus adroitement le despotisme. (...)"

Remarquable et lucide ; continuons.

- "Je tire des différences qui nous distinguent de l'antiquité des conséquences tout opposées. Ce n'est point la garantie qu'il faut affaiblir, c'est la jouissance qu'il faut étendre. Ce n'est point à la liberté politique que je veux renoncer ; c'est la liberté civile que je réclame, avec d'autres formes de liberté politique. Les gouvernements n'ont pas plus qu'autrefois le droit de s'arroger un pouvoir illégitime. Mais les gouvernements qui partent d'une source légitime ont de moins qu'autrefois le droit d'exercer sur les individus une suprématie arbitraire. Nous possédons encore aujourd'hui les droits que nous eûmes de tout temps, ces droits éternels à consentir les lois, à délibérer sur nos intérêts, à être partie intégrante du corps social dont nous sommes membres. Mais les gouvernements ont de nouveaux devoirs ; les progrès de la civilisation, les changements opérés par les siècles, commandent à l'autorité plus de respect pour les habitudes, pour les affections, pour l'indépendance des individus. Elle doit porter sur tous ces objets une main plus prudente et plus légère."

En bon moderne, Constant veut ici le beurre et l'argent du beurre, sans craindre de se contredire par rapport au paragraphe analysé précédemment en détail : voilà que maintenant "nous possédons... aujourd'hui les droits que nous eûmes de tout temps, ces droits éternels à consentir les lois, à délibérer sur nos intérêts, à être partie intégrante du corps social dont nous sommes membres". Il semblait pourtant que ces droits étaient devenus complètement illusoires. Constant les confond avec ou les disjoint, selon ses besoins et ses humeurs, du refus de l'arbitraire - point sur lequel personne ne le contredira. L'intérêt de cette manœuvre dans la présente démonstration est sans doute de ne pas trop ouvertement nous faire considérer comme des enfants à protéger : s'il faut sur nous "une main plus prudente et plus légère" que les despotismes d'antan, ce n'est pas seulement parce que nous devenons des porcs satisfaits d'eux-mêmes (et toujours insatisfaits par ailleurs, et ceci en partie parce que cela, mais passons) : c'est aussi parce que nous avons nos "droits éternels". On peut lire ce passage comme une noire anticipation de la situation actuelle, et voir dans l'Homo modernus de Constant un lointain ancêtre de Homo Festivus, la création de Philippe Muray.

- "Cette réserve de l'autorité, qui est dans ses devoirs stricts, est également dans ses intérêts bien entendus; car si la liberté qui convient aux modernes est différente de celle qui convenait aux anciens, le despotisme qui était possible chez les anciens n'est plus possible chez les modernes. De ce que nous sommes souvent plus distraits de la liberté politique qu'ils ne pouvaient l'être, et dans notre état ordinaire moins passionnés pour elle, il peut s'ensuivre que nous négligions quelquefois trop, et toujours à tort, les garanties qu'elle nous assure ; mais en même temps, comme nous tenons beaucoup plus à la liberté individuelle que les anciens, nous la défendrons, si elle est attaquée, avec beaucoup plus d'adresse et de persistance ; et nous avons pour la défendre des moyens que les anciens n'avaient pas."

Diagnostic certes optimiste ; mais l'intérêt est dans ces "moyens" :

- "Le commerce rend l'action de l'arbitraire sur notre existence plus vexatoire qu'autrefois, parce que nos spéculations étant plus variées, l'arbitraire doit se multiplier pour les atteindre ; mais le commerce rend aussi l'action de l'arbitraire plus facile a éluder, parce qu'il change la nature de la propriété, qui devient par ce changement presque insaisissable.

Le commerce donne à la propriété une qualité nouvelle, la circulation : sans circulation, la propriété n'est qu'un usufruit ; l'autorité peut toujours influer sur l'usufruit, car elle peut enlever la jouissance ; mais la circulation met un obstacle invisible et invincible à cette action du pouvoir social.

Les effets du commerce s'étendent encore plus loin : non seulement il affranchit les individus, mais, en créant le crédit, il rend l'autorité dépendante.

L'argent, dit un auteur français, est l'arme la plus dangereuse du despotisme, mais il est en même temps son frein le plus puissant ; le crédit est soumis à l'opinion ; la force est inutile ; l'argent se cache ou s'enfuit ; toutes les opérations de l'État sont suspendues. Le crédit n'avait pas la même influence chez les anciens ; leurs gouvernements étaient plus forts que les particuliers ; les particuliers sont plus forts que les pouvoirs politiques de nos jours ; la richesse est une puissance plus disponible dans tous les instants, plus applicable à tous les intérêts, et par conséquent bien plus réelle et mieux obéie ; le pouvoir menace, la richesse récompense : on échappe au pouvoir en le trompant ; pour obtenir les faveurs de la richesse, il faut la servir : celle-ci doit l'emporter."

Ici on serait tenté de dire que Constant a eu trop raison : il décrit en effet les causes de l'affaiblissement continu du pouvoir politique depuis 1945 - si ce n'est depuis la Révolution - donc, ironie du sort, en plein âge démocratique, alors que le spectre des tyrannies "traditionnelles" est supposé s'éloigner ; cela s'appelle scier la branche sur laquelle on est assis.

Ce en quoi Constant voyait une garantie contre le despotisme - non sans raison : si le pouvoir ne peut pas frapper à la caisse, cela lui fait un moyen d'action de moins - est devenu une nouvelle source de despotisme. A la vérité cela le devenait déjà en 1819 ; sans doute même peut-on considérer que ce genre d'arguments n'y fut pas tout à fait pour rien. Chateaubriand l'avait d'ailleurs vite senti. Mais ne faisons pas non plus porter à Constant plus que de raison.

- "Par une suite des mêmes causes, l'existence individuelle est moins englobée dans l'existence politique. Les individus transplantent au loin leurs trésors ; ils portent avec eux toutes les jouissances de la vie privée ; le commerce a rapproché les nations, et leur a donné des moeurs et des habitudes à peu près pareilles : les chefs peuvent être ennemis ; les peuples sont compatriotes."

Il faudrait dire cela aux combattants de la Grande guerre, par exemple. L'erreur de Constant est humaine, elle n'en est pas moins réelle : les peuples sont devenus semblables, pas compatriotes ; ce n'est pas parce qu'ils s'uniformisent qu'ils s'aiment plus - ou plutôt : à partir d'un certain degré de ressemblance, une uniformisation supplémentaire ne va pas dans le sens de l'amitié réciproque. Ces arguments sonnent comme d'autres entendus pendant la campagne pour le "oui" au TCE [9bis].

- "Que le pouvoir s'y résigne donc ; il nous faut la liberté, et nous l'aurons ; mais comme la liberté qu'il nous faut est différente de celle des anciens, il faut à cette liberté une autre organisation que celle qui pourrait convenir à la liberté antique ; dans celle-ci, plus l'homme consacrait de temps et de force à l'exercice de ses droits politiques, plus il se croyait libre ; dans l'espèce de liberté dont nous sommes susceptibles, plus l'exercice de nos droits politiques nous laissera de temps pour nos intérêts privés, plus la liberté nous sera précieuse."

La dernière phrase est presque répugnante - et ce n'est pas un zélateur du militantisme comme mode de vie qui le dit. Je souligne par ailleurs l'amusante et soudaine réserve de Constant sur ce que l'homme antique croyait, après tant d'arguments fondés sur ce que l'homme moderne ressent. Enchaînons.

- "De là vient, Messieurs, la nécessité du système représentatif. Le système représentatif n'est autre chose qu'une organisation à l'aide de laquelle une nation se décharge sur quelques individus de ce qu'elle ne peut ou ne veut pas faire elle-même. Les individus pauvres font eux-mêmes leurs affaires ; les hommes riches prennent des intendants. C'est l'histoire des nations anciennes et des nations modernes. Le système représentatif est une procuration donnée à un certain nombre d'hommes par la masse du peuple, qui veut que ses intérêts soient défendus, et qui néanmoins n'a pas le temps de les défendre toujours lui-même. Mais, à moins d'être insensés, les hommes riches qui ont des intendants examinent, avec attention et sévérité, si ces intendants font leur devoir, s'ils ne sont ni négligents ni corruptibles, ni incapables ; et pour juger de la gestion de ces mandataires, les commettants qui ont de la prudence se mettent bien au fait des affaires dont ils leur confient l'administration. De même, les peuples qui, dans le but de jouir de la liberté qui leur convient, recourent au système représentatif, doivent exercer une surveillance active et constante sur leurs représentants, et se réserver à des époques qui ne soient pas séparées par de trop longs intervalles, le droit de les écarter s'ils ont trompé leurs voeux, et de révoquer les pouvoirs dont ils auraient abusé."

D'une certaine façon, tout le texte veut en venir ici. On appréciera au passage la métaphore de l'homme riche, en cette époque de suffrage censitaire.

- "Car, de ce que la liberté moderne diffère de la liberté antique, il s'ensuit qu'elle est aussi menacée d'un danger d'espèce différente.

Le danger de la liberté antique était qu'attentifs uniquement à s'assurer le partage du pouvoir social, les hommes ne fissent trop bon marché des droits et des jouissances individuelles."

Formulation nettement plus modérée que dans la première partie du texte.

- "Le danger de la liberté moderne, c'est qu'absorbés dans la jouissance de notre indépendance privée, et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous ne renoncions trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique.

Les dépositaires de l'autorité ne manquent pas de nous y exhorter. Ils sont si disposés à nous épargner toute espèce de peine, excepté celle d'obéir et de payer! Ils nous diront: "Quel est au fond le but de vos efforts, le motif de vos travaux, l'objet de toutes vos espérances ? N'est-ce pas le bonheur ? Eh bien, ce bonheur, laissez-nous faire, et nous vous le donnerons." Non, Messieurs, ne laissons pas faire. Quelque touchant que ce soit un intérêt si tendre, prions l'autorité de rester dans ses limites. Qu'elle se borne à être juste ; nous nous chargerons d'être heureux.

Pourrions-nous l'être par des jouissances, si ces jouissances étaient séparées des garanties ? Et où trouverions-nous ces garanties, si nous renoncions à la liberté politique ? Y renoncer, Messieurs, serait une démence semblable à celle d'un homme, qui, sous prétexte qu'il n'habite qu'un premier étage, prétendrait bâtir sur le sable un édifice sans fondements."

Le même individu qui fait l'éloge du commerce dans ce qu'il a de plus conquérant, donc de plus dévastateur, nous prévient avec lucidité des dangers du désengagement du citoyen en système représentatif, en des termes qu'un Etienne Chouard ne désavouerait sans doute pas. Schizophrénie ? Naïveté ? Hypocrisie ? Admettons en tout cas que ce qui est pardonnable en 1819 - et ce d'autant plus qu'il est toujours délicat de se mettre à la place d'un homme du passé - ne l'est plus chez les libéraux d'aujourd'hui.

Sur cette idée du bonheur, une objection peut survenir. Constant la fournit lui-même :

- "D'ailleurs, Messieurs, est-il donc si vrai que le bonheur, de quelque genre qu'il puisse être, soit le but unique de l'espèce humaine ? En ce cas, notre carrière serait bien étroite et notre destination bien peu relevée. Il n'est pas un de nous qui, s'il voulait descendre, restreindre ses facultés morales, rabaisser ses désirs, abjurer l'activité, la gloire, les émotions généreuses et profondes, ne pût s'abrutir et être heureux. Non, Messieurs, j'en atteste cette partie meilleure de notre nature, cette noble inquiétude qui nous poursuit et qui nous tourmente, cette ardeur d'étendre nos lumières et de développer nos facultés : ce n'est pas au bonheur seul, c'est au perfectionnement que notre destin nous appelle ; et la liberté politique est le plus puissant, le plus énergique moyen de perfectionnement que le ciel nous ait donné."

Là encore, n'est-ce pas un peu tard, notamment après s'être tant caressé de l'idée de jouissance ? Il est vrai que dans certains passages que j'ai supprimés Constant exprimait son admiration pour les figures de l'Antiquité : ce ton quelque peu emphatique ne vient donc pas de nulle part dans ce texte, quoiqu'il montre aussi que Constant est plus inspiré - je parle quant au style - lorsqu'il bâtit d'ingénieuses antithèses au profit de la liberté des modernes. Malheureusement en tout cas, toute la fin du texte va obéir à ce ton - c'est la règle du genre dans un discours. Concluons donc :

- "La liberté politique soumettant à tous les citoyens, sans exception, l'examen et l'étude de leurs intérêts les plus sacrés, agrandit leur esprit, anoblit leurs pensées, établit, entre eux tous une sorte d'égalité intellectuelle qui fait la gloire et la puissance d'un peuple.

Aussi, voyez comme une nation grandit à la première institution qui lui rend l'exercice régulier de la liberté politique. Voyez nos concitoyens de toutes les classes, de toutes les professions, sortant de la sphère de leurs travaux habituels et de leur industrie privée, se trouver soudain au niveau des fonctions importantes que la constitution leur confie, choisir avec discernement, résister avec énergie, déconcerter la ruse, braver la menace, résister noblement à la séduction. Voyez le patriotisme pur, profond et sincère, triomphant dans nos villes et vivifiant jusqu'à nos hameaux, traversant nos ateliers, ranimant nos campagnes, pénétrant du sentiment de nos droits et de la nécessité des garanties l'esprit juste et droit du cultivateur utile et du négociant industrieux, qui, savants dans l'histoire des maux qu'ils ont subis, et non moins éclairés sur les remèdes qu'exigent ces maux, embrassent d'un regard la France entière, et, dispensateurs de la reconnaissance nationale, récompensent par leurs suffrages, après trente années, la fidélité aux principes dans la personne du plus illustre des défenseurs de la liberté. [Monsieur de Lafayette, nommé député par la Sarthe (note de Constant)].

Loin donc, Messieurs, de renoncer à aucune des deux espèces de liberté dont je vous ai parlé, il faut, je l'ai démontré, apprendre à les combiner l'une avec l'autre. Les institutions, comme le dit le célèbre auteur de l'histoire des républiques du Moyen Age [Sismondi], doivent accomplir les destinées de l'espèce humaine ; elles atteignent d'autant mieux leur but qu'elles élèvent le plus grand nombre possible de citoyens à la plus haute dignité morale.

L'oeuvre du législateur n'est point complète quand il a seulement rendu le peuple tranquille. Lors même que ce peuple est content, il reste encore beaucoup à faire. Il faut que les institutions achèvent l'éducation morale des citoyens. En respectant leurs droits individuels, en ménageant leur indépendance, en ne troublant point leurs occupations, elles doivent pourtant consacrer leur influence sur la chose publique, les appeler à concourir, par leurs déterminations et par leurs suffrages, à l'exercice du pouvoir, leur garantir un droit de contrôle et de surveillance par la manifestation de leurs opinions, et les formant de la sorte par la pratique à ces fonctions élevées, leur donner à la fois et le désir et la faculté de s'en acquitter."

Facile à dire, surtout lorsque l'on a énuméré avec un certain plaisir tout ce qui pouvait détourner les "individus" de la politique. Mais quittons les italiques et tâchons de faire un bilan des enseignements que l'on peut tirer de ce texte.

III. VARIATIONS

"Constant est sans doute l’un des premiers à avoir compris – en pleine Restauration ! – que le prix réel que les Modernes sont appelés à payer, dans les sociétés occidentales, pour l’accroissement incessant des garanties immunitaires qu’ils revendiquent, n’est rien moins que l’établissement d’une fiction de la souveraineté populaire (…), à discerner le lien qui s’établit, dans les régimes politiques modernes, entre accroissement des dispositifs de sécurisation de l’existence courante et production de dépolitisation du supposé "corps souverain" (le peuple-nation).", écrit Alain Brossat en 2003 dans La démocratie immunitaire (éd. La dispute).

C'est en effet une conclusion que l'on peut tirer de ce texte : "Chez les modernes, au contraire, l'individu, indépendant dans sa vie privée, n'est même dans les états les plus libres, souverain qu'en apparence. Sa souveraineté est restreinte, presque toujours suspendue ; et si, à des époques fixes, mais rares, durant lesquelles il est encore entouré de précautions et d'entraves, il exerce cette souveraineté, ce n'est jamais que pour l'abdiquer." J'ai déjà attiré l'attention sur cette phrase. On peut certes considérer qu'elle se situe en quelque sorte "avant" l'apparition du régime représentatif, mais Constant ne l'indique pas explicitement ; de plus, il faudrait être convaincu que l'éloge final de la liberté politique contrebalance tout ce que Constant décrit complaisamment dans les penchants de ses contemporains et dans la puissance toute neuve du commerce.

Castoriadis écrit quelque part, de son côté, que Constant ne recommande le régime représentatif que "faute de mieux" [10]. Il est certain qu'il en voit les périls, mais je crois qu'il les sous-estime, et je crois qu'il les sous-estime par égoïsme. Tout ne plaît pas à Constant dans la société qui se met en place à la chute de l'Empire ; sans doute sa fascination pour les anciens, au demeurant fort commune parmi les élites intellectuelles de l'époque, est-elle sincère ; mais le ton de son texte amène à penser qu'il se sent comme un poisson dans l'eau dans le monde "moderne", et qu'il a envie d'aller plus loin dans cette direction [11]. S'il énonce clairement certains des risques que l'on prend à suivre cette voie (nous avons vu que pour d'autres dangers il était par trop optimiste), il le fait pour suivre son raisonnement, ce qui est déjà bien ; mais parfois du bout des lèvres, et surtout avec la désinvolture de qui ne se sent pas vraiment concerné. Dans ses écrits politiques de la même époque, Chateaubriand montre bien plus de gravité lorsqu'il aborde ces mêmes thèmes - et considère beaucoup moins comme un fait accompli l'évolution morale de ses contemporains, ceci sans pour autant les agonir d'injures ou se sentir supérieur à eux [12].

Reste, par-delà ces différentes interprétations possibles, ce que l'on peut estimer être le nœud du problème, reformulé par rapport à nos propres préoccupations et épuré de certaines naïvetés ou duplicités de Constant : jusqu'à quel point les individus peuvent-ils s'occuper pacifiquement d'eux-mêmes et de leurs proches, sans esclaves (privés, comme chez les anciens, ou des colonies, comme chez les modernes) d'une part, sans devenir eux-mêmes esclaves du pouvoir (étatique, commercial) d'autre part ?

C'est une question rhétorique à certains égards. D'abord parce que nous avons toujours des colonies - la Françafrique notamment en ce qui nous concerne -, que nos voisins ou alliés "historiques" cherchent à en créer d'autres, et que ceci n'est en rien négligeable. Ensuite parce qu'un problème de sciences humaines de ce genre soit disparaît quand les causes qui ont présidé à sa naissance disparaissent elles-mêmes, soit se résout automatiquement, si l'on peut dire, sans en tout cas que ce qu'on écrive à son égard y soit pour grand chose.

Mais pas tout à fait pour rien. L'ensemble de ce qui est écrit et pensé influe nécessairement sur ce qui est fait, sur ce qui advient. Qui plus est, une question rhétorique peut, c'est le cas de celle-ci, recouvrir d'importants enjeux qu'il n'est jamais trop tôt pour envisager.

Assez de préambules. Tentons de donner diverses réponses possibles à cette question.

- Il y a la réponse baudelairienne, que l'on pourrait caractériser comme la sage acceptation d'un esclavage modéré. Dans Fusées on trouve des saillies de ce genre : "L'homme, c'est-à-dire chacun, est si naturellement dépravé qu'il souffre moins de l'abaissement universel que de l'établissement d'une hiérarchie raisonnable." ; "En somme, devant l'histoire et devant le peuple français, la grande gloire de Napoléon III aura été de prouver que le premier venu peut, en s'emparant du télégraphe et de l'Imprimerie nationale, gouverner une grande nation. / Imbéciles sont ceux qui croient que de pareilles choses peuvent s'accomplir sans la permission du peuple, - et ceux qui croient que la gloire ne peut être appuyée que sur la vertu. /Les dictateurs sont les domestiques du peuple, - rien de plus, - un foutu rôle d'ailleurs, - et la gloire est le résultat de l'adaptation d'un esprit avec la sottise nationale."

Cette vision désabusée - et quelque peu mâtinée d'esprit durkheimien - de la condition politique a pour elle la simplicité et la cohérence. Elle est aussi le fruit d'une déformation professionnelle, on la retrouve chez de nombreux artistes, qui estiment que lorsque les choses sont stables ils ont le temps d'étudier plus avant l'âme humaine. Dans le bordel on ne peut pas travailler sereinement... Ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait juste, il faut aussi des secousses de temps en temps, pour que les âmes se révèlent (Balzac, qui partageait ce genre de point de vue, vient après la Révolution et l'Empire, se nourrit d'eux, mais écrit en une période de relative stabilité).

Ach, nous vivons en république, je vois mal mes concitoyens accepter explicitement un nouveau petit chef dictatorial [13], laissons donc, pour l'instant.

- Il y a ce qui se passe actuellement, qui ne semble d'abord pas si différent du despotisme modéré que je viens d'évoquer, à ceci près que ce but despotique n'est pas ouvertement proclamé ni accepté, et que cela change tout de même beaucoup de choses. Le pouvoir échappe de plus en plus aux citoyens. Ils en sont eux-mêmes parmi les principaux responsables, mais tout de même, ils finissent par renâcler au vu des conséquences de cette dépossession. De l'autre côté de la balance, le despotisme qui naît, puisque commercial, n'a rien et ne peut rien avoir de modéré - rappelons-nous les pages de Constant sur l'affaiblissement du pouvoir étatique par rapport au commerce. Au moins - je grossis le trait, j'idéalise si on veut, mais il y a du vrai - un pouvoir fort peut aussi être un pouvoir qui sait maintenir le commerce dans certaines limites, ce qui à n'en pas douter favorise les rapports humains [14]. Ce n'est pas franchement le cas en ce moment.

- Il y a la solution libérale, à la Constant : un régime représentatif, des députés à qui l'on délègue la conduite des affaires, mais sur lesquels on exerce un véritable contrôle. Chacun va à ses petites affaires, tout roule, embrassons-nous Folleville. Comment une telle configuration de "capitalo-parlemantarisme" (Badiou) ne conduit pas à un régime d'"oligarchie libérale" (Castoriadis) encourageant finalement l'égoïsme de tous, et de là au despotisme commercial que nous avons tous les jours sous les yeux et dont les conséquences sont de plus en plus dures, spirituellement pour tous, matériellement pour de plus en plus de Français, voilà quelque chose qu'il faudrait m'expliquer, tant la théorie et l'expérience s'accordent pour prouver le contraire.

- Il y a la solution que l'on qualifiera par commodité d'altermondialiste. Il est injuste, mais bien pratique, de regrouper sous un seul vocable et de schématiser en quelques lignes des réflexions fort diverses et souvent en cours.

Dans l'état actuel des choses, on peut distinguer deux branches à ce mouvement.

1/ La branche "écolo-économiste". Ces guillemets ne désignent nullement une recherche gratuite de paradoxe. Tout simplement, il est difficile de ne pas avoir une sensibilité écologique sans appeler à modifier, soit le système global, soit nos comportements, l'un n'étant bien sûr pas exclusif de l'autre. On peut par exemple faire figurer dans ce courant les thèses d'un Serge Latouche sur la décroissance, ou la synthèse de François-Xavier Verschave et François Lille, On peut changer le monde [15].

Quelque antipathiques que me soient les aspects baba-cool de cette logique et de ceux qui la prônent, je ne porterai pas de jugement global sur ce qu'elle est appelée à devenir et à faire changer. Nous verrons bien. La façon dont certaines personnes - des "éco-citoyens", par exemple - se donnent bonne conscience à peu de frais suscite certes à bon droit la joie du satiriste, mais il n'a pas nécessairement raison sur le long terme. Il reste que l'on peut nourrir quelques doutes légitimes sur l'efficacité de ces approches douces, étant donnée "la tendance commerciale de l'époque", qui, elle, n'en déplaise à Constant, n'a rien de doux.

On n'oubliera pas que les altermondialistes ont le bon goût, ce qui n'était pas vraiment le cas des représentants des deux précédentes réponses, de ne pas faire l'impasse sur la persistance de l'impérialisme.

2/ La branche constitutionnaliste, dont Etienne Chouard est l'un des plus honorables représentants. Sans préjuger une fois encore de ce qu'elle produira, il importe sans doute de l'avertir de ne pas mettre la charrue avant les bœufs : personne ne prône l'arbitraire, tout le monde ou presque comprend la nécessité de contre-pouvoirs forts - mais encore faut-il que le pouvoir lui-même soit fort ! De ce point de vue, il faut bien admettre que, avec tous ses défauts, l'idée gaullienne du président (et du premier ministre) n'était pas mal vue. Mais Thibaud de la Hosseraye [16] la défend mieux que je n'ai l'envie ni les moyens de le faire... Ce qui est important me semble-t-il, par-delà les querelles institutionnelles entre partisans du Non au TCE - et d'une certaine manière il n'y a qu'à eux qu'un tel texte s'adresse -, est le grand danger des mouvements altermondialistes de ne proposer qu'un peu de cautérisation sur des plaies grand ouvertes - ce qui nous ramènerait finalement à la solution précédente, et de là à l'état actuel des choses, avec un peu de vaseline, d'hypocrisie et d'autosatisfaction en plus.

- Enfin, il y a la réponse apocalyptique, dont rien ne dit qu'elle ne se produira pas, si cela se trouve dans une semaine. Humeurs belliqueuses, montée des périls, mauvaises décisions, opinions publiques impuissantes, bombardements, émeutes, quelques vitrifications... Dans le meilleur des cas l'inflation démographique sera un peu stoppée, les survivants décideront un certain temps d'être sérieux, un nouvel élan apparaîtra, et tant pis pour ceux qui auront laissé de la place aux autres. Dans le pire des cas...

IV. FUGUE

De ces considérations plus ou moins négatives le lecteur pourra conclure que la question posée par le texte de Constant, telle que je l'ai reformulée, est insoluble. Ce qui ne serait pas grave si l'état actuel des choses ne risquait de nous conduire à toutes sortes de catastrophes - après tout, dans la vie quotidienne beaucoup de problèmes restent en suspens sans que cela ne nous empêche de continuer.

Avec le même état d'esprit prudent que précédemment, je voudrais tout de même, sinon évoquer des pistes, tout au moins dissiper encore quelques fausses idées, en espérant que le moment viendra où cet état d'esprit se révélera utile.

Pour cela, il faut en revenir à la notion de liberté, envisagée bien grossièrement par Constant.

Tout d'abord, très clairement : on peut être libre contre les autres, mais on ne peut être libre seul. Evoquer des individus comme s'ils étaient purement indépendants les uns des autres, ainsi que le fait Constant durant tout son texte, c'est d'une part commettre un non-sens, d'autre part leurrer les dits "individus" sur leurs propres possibilités. L'"indépendance" évoquée par Constant a tous les traits de l'égoïsme pur et simple. Mœurs, langue [17], climat, lois... Il n'est pas besoin je pense de faire l'article longtemps sur ce thème, abondamment développé dans la littérature française, et tout au long de ce blog. Mais il faut souligner deux points :

- le premier est mineur, mais doit permettre d'éviter d'éventuels malentendus : si ce thème est à l'origine contre-révolutionnaire, je le récupère sans m'en soucier - et ne suis pas le premier à le faire. Un intellectuel de formation marxiste comme Anders avait déjà perçu cette nécessité d'un conservatisme militant des relations humaines traditionnelles contre le "dissolvant universel" capitaliste [18] ;

- le second est plus fondamental. Dès que l'on évoque ce poids du passé et de la collectivité, on détruit en deux temps trois mouvements - observations historiques et ethnologiques à l'appui [19] - toute approche individualiste. Et pourtant, parce que dans la vie de tous les jours on a le plus souvent le sentiment d'agir seul - ce qui, à un certain degré d'approximation, peut d'ailleurs se soutenir -, on a tendance à oublier ces faits dès que l'on envisage la notion de liberté. Il importe donc moins aujourd'hui de faire une tirade sur le sujet que de prier le lecteur de garder ce thème en tête.

Mais il s'agit maintenant de voir en quoi ces arguments affaiblissent exactement la logique du texte de Constant. Je lui ai souvent reproché de prendre pour argent comptant et fait accompli les sentiments et croyances individuelles des modernes, cela ne signifie pas qu'il ait si mal diagnostiqué que cela les croyances communes de son époque, et que celles-ci puissent être balayées d'un revers de main. Autrement dit, que la liberté des modernes telle que la voit le plus souvent Constant dans son discours soit, en tant que liberté, illusoire, qu'elle soit même un phénomène collectif dangereux [20] n'implique aucunement que cette illusion, que ce phénomène, ne soient pas des données à prendre en compte. Bien au contraire, et je m'en plains ici assez souvent ! Il ne suffit pas de changer le mot pour supprimer le problème. Néanmoins, si l'on peut se débarrasser, pour cette fameuse "liberté des modernes", du prestige accolé au terme de liberté [21], cela sera toujours autant de gagné. Au contraire, la liberté, si liberté il doit y avoir, devrait se conquérir contre cette "liberté des modernes".

Peut-être le lecteur s'étonne et s'énerve-t-il de me voir ne pas définir le mot liberté. Constant au moins s'était efforcé de donner quelques éléments de description, quelques exemples. Il est en effet temps que je me plie aussi à cette obligation. Il ne s'agira pas d'une définition, mais de l'énoncé d'éléments qui me semblent nécessairement inclus dans une acception sinon complète au moins convenable du mot liberté. Je ne peux faire plus, en tout cas aujourd'hui.

Je partirai d'un exemple qui semble bien lointain, quoi qu'il ne le soit pas tant que ça. Je le trouve en tout cas très parlant. Quelques mois après la fin des événements de Pologne en 1981 et la mise au pas du mouvement populaire par les chars de Jaruzelski, Castoriadis écrivait :

"La Pologne le prouve encore, avant comme après le 13 décembre : dans l'immense cimetière, on vit. Autrement qu'ici, plus, et mieux qu'ici si l'on ose dire. Ici : l'effritement, la distraction, la courte vue, l'irresponsabilité. Ici, de plus en plus, on oublie et on s'oublie - et on oublie que l'on s'oublie, moyennant quelques faux-semblants.

Là-bas, impossible de s'oublier. On est forcé de se rappeler, de se recollecter, de se rassembler - en soi-même, et avec les autres, dans la solidarité. Ou alors basculer complètement : dans le végétal, dans le franc cynisme ou dans l'ignominie. Mais la distraction, le faux-semblant, ne sont pas possibles - pas comme mode de vie [22]."

Ceci, ni sous la plume de Castoriadis ni sous la mienne pour dire du bien de quelque manière que ce soit des régimes "communistes", mais pour faire comprendre que la liberté de chacun est interaction avec une règle (ou plutôt, est composée de multiples interactions plus ou moins fructueuses avec de multiples règles ; mais restons-en au schéma fictif d'une seule règle). Dans le cas d'un despotisme à tendances totalitaires comme dans l'exemple soviétique, il s'agit pour chacun de se montrer en permanence à la hauteur de soi-même et des autres, en rusant avec la règle, en jouant avec elle comme le chat avec la souris. En se réfugiant aussi dans l'espoir et la ténacité. Ce n'est tout de même pas un hasard si des gens aussi différents que Zinoviev, Soljenitsyne, Tarkovski, lorsqu'ils découvrirent le "monde libre", eurent non seulement des réactions semblables de dégoût devant ce que nous appelions liberté, mais en arrivèrent vite à la conclusion que les Russes étaient finalement plus libres que les Occidentaux, parce qu'ils croyaient ensemble à quelque chose et se battaient pour continuer à y croire.

Je ne suis pas en train de faire l'apologie du despotisme, sous le prétexte qu'il n'aurait pas que des effets négatifs. Pour preuve, on peut faire la même analyse au sujet de la monarchie de droit divin, telle qu'elle a été le système français pendant plusieurs siècles, et des démocraties, quand elles fonctionnent, c'est-à-dire "pas souvent mais pas jamais". Il y aura encore interaction, mais cette fois-ci au sens d'une attraction magnétique, d'une adoption, entre les individus et une règle. Ceux qui sont satisfaits du régime, une majorité, se plient de bonne grâce à cette règle. Et ceux qui ne le sont pas ? Eh bien ils s'investissent, ils luttent contre cette règle qui leur déplaît. Que dans un cas celui qui affronte le régime risque la décapitation tandis que dans un autre il est censé ne rien risquer n'est pas secondaire du point de vue de ces personnes, mais l'est du point de vue de leur liberté - tant du moins, ainsi que je l'ai déjà indiqué plus haut, les choses soient assez claires - la règle assez précise et stable - sur ce que l'on risque effectivement.

Et bien sûr, ce qui vient d'être écrit au sujet d'une règle d'ensemble (qui je le répète est une fiction - une constitution notamment ne peut tenir en une phrase) vaut pour les règles de détail, y compris les règles implicites, par exemple les mœurs. A ce dernier sujet d'ailleurs on remarque une autre faiblesse du texte de Constant, qui semble vraiment croire que ce n'est que, ainsi qu'il estime que c'était le cas dans l'Antiquité, lorsque les mœurs sont expressément codifiées, que les "individus" sont obligés de se comporter de telle ou telle manière dans la vie quotidienne, voire dans l'intimité. Le contre-exemple américain est assez parlant (ceci sans même sortir Durkheim, les faits sociaux qui bien qu'invisibles résistent "comme des choses" dès que l'on va à leur encontre). A contrario, on se félicitera de voir un Etienne Chouard, dans sa version du 29 décembre 2005 de ses Grands principes, faire du respect des autres et de la solidarité des règles cardinales qu'il évoque prioritairement à la "simple" liberté. Une telle conception ne peut en principe que diminuer les chances de voir les options institutionnelles qu'il défend déboucher sur une foire permanente aux revendications prétentieuses, nombrilistes, sous l'ombre tutélaire d'un marché finalement toujours présent par défaut.

On peut légitimement en conclure qu'il y a dans toute liberté une part de jeu, un aspect ludique, mais cela ne signifie pas, au contraire, que la liberté consiste à ne prendre rien au sérieux, puisque dans ce cas on supprime l'interaction avec un élément extérieur. On peut prendre très au sérieux tel combat que l'on mène tout en ayant un comportement qui n'est pas tellement différent dans sa facture de celui d'un joueur d'échecs, de go ou de petits chevaux, ce sont deux niveaux différents.

On comprend une nouvelle fois pourquoi la "liberté des modernes" est illusion. Pas seulement parce qu'elle présuppose des individus plus indépendants les uns des autres qu'ils ne peuvent l'être en pratique (la meilleure preuve, maintes fois relevée, étant que lorsqu'ils se croient indépendants ils finissent par faire tous la même chose), mais parce que ces individus, sans repères par rapport auxquels se situer, positivement ou négativement, n'ont pas de marge à faire jouer. Dans le cas de la consommation, nulle surprise que passé un éventuel bref orgasme onaniste elle laisse perpétuellement insatisfait : le jeu lui-même n'est pas assez intéressant.

Il y a donc des moments et des degrés de liberté. Prenons l'exemple du salariat, dont, sous l'influence de fortes pages de Hécatombe, j'ai souvent ici parlé en termes d'esclavage. J'ai d'ailleurs découvert depuis avec ravissement que Marcel Duchamp, un jour où on lui demandait de quoi il était le plus fier, avait répondu à peu près : "de n'avoir jamais eu à travailler" - tout ça pour avoir un jour exposé un urinoir dans un musée, la classe [23]... Il va de soi néanmoins que pour qui accepte les conditions du salariat et s'en trouve bien, on peut parler de liberté. Il va tout autant de soi que quelqu'un qui n'accepte pas ces règles et mène une vie qui lui convient sans être lié par les multiples contraintes du salariat peut, selon les autres contraintes que la vie qu'il a choisi de mener lui impose, être plus libre qu'un salarié.

Avant d'aller plus loin et de poser quelques jalons pour une autre définition de la liberté des modernes, il faut examiner une objection qui peut-être a déjà traversé l'esprit du lecteur. Peut-on vraiment, du point de vue de la liberté, assimiler aussi cavalièrement que je l'ai fait, la liberté d'un chrétien du Moyen Age se soumettant à la foi de ses aïeux et celle, disons, de Montesquieu ou Rousseau en pleine réflexion politique sur la démocratie ? Quelques semaines après l'affaire dite des caricatures, nul besoin d'insister sur les résonances actuelles d'un tel problème. Je ne peux me tirer de cette difficulté en me contentant d'évoquer une simple différence de degré, car ce dont il s'agit est d'abord de convaincre que même sans ce que l'on appelle, à tort ou à raison, le libre examen, on peut librement croire à une foi dont on a hérité, librement se plier à une règle que l'on n'a jamais remise en question. Si l'on part d'un point de vue de psychologie individuelle, il est possible que l'on ait du mal à trouver que la phrase que je viens d'écrire a un quelconque sens. Mais ce n'est pas la méthode adaptée au problème, ceci sans même évoquer les difficultés épistémologiques qu'elle soulève (comment se mettre à la place de quelqu'un d'autre ?..). Il me semble plus pertinent de rester dans une perspective globale, et de suivre dans un premier temps la discussion que, dans Philosophie par gros temps, Vincent Descombes oppose aux vues de Castoriadis, quant à sa distinction cardinale entre sociétés hétéronomes, celles qui recueillent leur fondation de l'extérieur (Dieu, les grands ancêtres...) et les sociétés autonomes, celles qui essaient de se fonder elles-mêmes [24]. Descombes montre que finalement la seule différence entre les unes et les autres est que les premières trouvent déjà construit le principe d'autolimitation qui les empêche ou est censé les empêcher de ne tenir compte d'aucune limite, alors que les secondes doivent, et ce n'est pas une mince affaire, il suffit de voir les Etats-Unis actuels (et même les Etats-Unis depuis longtemps), se construire tout en construisant leurs limites [25]. A partir de là, il n'y a guère de raison de supposer de différence de nature entre l'acceptation de la règle dans un type de société (sous la réserve, que je rappelle, que cette société fonctionne à peu près) et son acceptation dans une autre - à moins certes de considérer que nous ne sommes libres qu'après avoir donné notre accord, non seulement mûrement réfléchi (ce qu'il faudrait définir) mais à raison, à toute règle à laquelle nous acceptons de plier - autant dire, jamais, et que l'on s'appelle Montesquieu ou Rousseau ne peut y changer quoi que ce soit. Ceci accepté, je n'ai rien contre le fait que l'on évoque des différences de degré, aussi bien entre différents individus d'une même société qu'entre différents individus de sociétés différentes, mais là il faut des preuves à l'appui (et une bonne dose préventive, comme dit M. Bush, de modestie) [26].

Castoriadis étant à ma connaissance le meilleur zélateur contemporain de l'idée de démocratie, c'est de lui que je partirai pour tenter d'apporter un autre éclairage sur la "liberté des modernes". Pour Castoriadis, la démocratie n'est pas la table rase du passé, elle n'est pas la réunion de soi-disant volontés individuelles, elle n'est pas un but à atteindre, elle est un mode de fonctionnement collectif, le seul qui convienne à des sociétés comme la nôtre, des sociétés où la présence divine [27] ne peut plus être un principe organisateur. La démocratie, c'est la mise en question permanente de tout, par tous - "permanente", "tout", "par tous" : en droit bien sûr, pas en fait, sinon rien ne fonctionnerait nulle part et tout le monde deviendrait fou. (Il y a chez Castoriadis un mélange de radicalisme dans la critique et de modération dans les moyens qui peut désarçonner, mais qui n'est pas en l'espèce sans cohérence.) Toujours est-il que la grande difficulté pour mettre sur pied une société démocratique et libre au sens où Castoriadis l'entend, est qu'il y faut la création commune d'une règle avec laquelle on, c'est-à-dire le plus grand nombre possible, a des interactions en même temps qu'on l'établit. Il faut fixer les règles du jeu en même temps que l'on y joue, et ceci à plusieurs. Ce n'est pas impossible - et il y a un certain abus de langage dans l'expression "en même temps" : disons plutôt "dans le même mouvement d'ensemble" -, mais ce n'est pas évident, a fortiori dans le contexte actuel. C'est une liberté de virtuoses, de jazzmen, qui peut aussi devenir une liberté de fous. D'une certaine façon, la solution baudelairienne est plus aisée, peut-être plus sage. Mais on n'a rien ici contre les virtuoses ou les jazzmen, ni contre les fous, rien même contre les mégalomanes. Il faut seulement qu'ils prennent garde à ne devenir ni vains, ni débiles, ni prétentieux.

V. CODA