"Le peuple n'est pas une classe..." (Ethique et statistique, V)

Ethique et statistique I (bis).

Ethique et statistique II.

Ethique et statistique III.

Ethique et statistique IV.

Nous en arrivons au terme de cette série. Mais avant que de revenir à notre point de départ et de relire certains passages du texte de René Guénon par lequel nous avions commencé ce travail, il nous faut retranscrire quelques lignes tirées de la conclusion de L'homme probable, consacrées à un retour de Musil sur lui-même et son travail :

"Dans les réflexions que Musil a rédigées à la fin de sa vie pendant les années de son exil en Suisse, les remarques sur le thème (...) « la moyenne et l'homme moyen » semblent correspondre à une préoccupation qui domine de plus en plus la réflexion de l'écrivain sur l'évolution des sociétés modernes, les relations de l'esprit avec le monde qu'il rêve de transformer, la signification et le destin de son entreprise personnelle. (...) Peut-être Musil connaissait-il la remarque de Nietzsche : « La haine de la médiocrité est indigne d'un philosophe : c'est presque une chose qui met en question son “droit à la philosophie” ». L'homme exceptionnel, précisément parce qu'il est l'exception, doit protéger la règle.

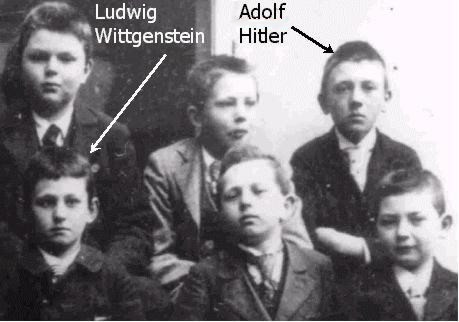

(La légende dit d'une part qu'à l'école le petit Ludwig s'est trop moqué du petit Adolf, d'autre part que le grand Charles et le « moyen » Philippe se sont, à l'origine, disputés pour une question de vanité d'auteur, pour un problème purement littéraire : à quoi tient l'Histoire ! Néanmoins, à l'arrivée, il y a de vraies différences...)

Mais, pour Musil, il ne suffit pas de dire que l'individu hors du commun a besoin de la moyenne pour exister en tant que tel. Il faut également trouver le moyen de développer une coopération réelle entre le petit nombre des hommes exceptionnels et la masse des gens ordinaires (Musil regrette de n'avoir pas réussi à trouver une formule plus précise et plus opérationnelle que celle-là). Dans une note qui date des années quarante, il se demande s'il ne se trouve pas à présent, par rapport au problème de la moyenne, dans la situation du pape à Canossa,

- notons que le choix de cet exemple résonne comme un écho de la phrase de Guénon : "Ce renversement de toute hiérarchie commence dès que le pouvoir temporel veut se rendre indépendant de l'autorité spirituelle..."

comme si, à l'inverse de ce qui s'est passé en 1077, l'esprit, dont il entendait être le représentant, devait finalement accepter de faire amende honorable devant la puissance séculière : « Le Canossa d'un pape : j'ai tout à fait sous-estimé H[itler]. Raison : parce que, mesuré à des critères intellectuels (les miens), il apparaissait insuffisant. Aporie : ces critères ne pouvaient pas m'apparaître faux. (Je me suis considéré jusqu'à la fin comme le pape.) Crise : eh bien, maintenant les choses sont tout de même ainsi. Renversement : ils sont faux. Nouvelle voie : reviens à ce dont l'ascension de l'intellect s'est dégoûtée. A ce que tu as tenu pour l'homme moyen. Cherche à le comprendre de façon nouvelle, à l'admirer de façon nouvelle. Pour finir un exemple : n'est-ce pas lui qui - si l'on excepte encore l'art

- mazette, ce n'est pas rien

- a créé tout ce qui est grand, ou du moins

- Musil hésite...

en tout cas de grandes choses. Comprends ce qui le meut ; ce que par conséquent il doit vouloir de l'art ; la manière dont il a besoin de l'art ».

- faut-il le préciser, ce n'est pas ici ce que Serge Halimi a pu appeler une « logique de dealer », celle par exemple des programmateurs de télévision, qui cherchent à faire croire qu'ils ne font que « donner aux gens ce qu'ils demandent » : il s'agit d'avoir un point de départ assez stable pour emmener l'homme moyen un peu au-dessus de lui-même, ou peut-être simplement l'empêcher de tomber dans de dangereux travers. J. Bouveresse poursuit :

Musil n'a, effectivement, pas toujours eu une attitude aussi compréhensive à l'égard de la moyenne. Il avait noté dans les années vingt : « La chose principale est de décrire l'homme moyen comme le porteur de bacilles de toutes les atrocités du monde. L'homme de l'impérialisme français, de la terreur blanche hongroise ! L'homme dont le sérieux s'est perdu ». Mais, si l'homme moyen véhicule les germes de tout ce que l'humanité peut faire et a fait de plus horrible, c'est également chez lui que l'on doit chercher et cultiver ceux de la grandeur dont elle semble tout aussi capable. La comparaison que fait Musil entre son échec personnel et le succès de Hitler pourrait sembler tout à fait étrange, s'il n'avait pas toujours considéré comme acquis que toutes les transformations importantes, qu'elles soient le fait d'hommes politiques qui utilisent des moyens simplistes ou d'intellectuels géniaux, passent nécessairement, en fin de compte, par l'homme moyen et la moyenne. Une autre attitude à l'égard de ceux-ci lui semble donc devenue probablement nécessaire, si l'on veut comprendre comment ce qui ne paraissait plus possible aux représentants de l'intellect est néanmoins devenu réel." (pp. 274-275)

Revenons au texte de René Guénon, et précisons quelques conséquences de tout cela :

- « ...quand il s'agit de la carrière des hommes politiques, où l'incompétence la plus complète est rarement un obstacle. (...) Si l'on y réfléchit, on s'aperçoit aisément qu'il n'y a là rien dont on doive s'étonner, et que ce n'est en somme qu'un résultat très naturel de la conception « démocratique », en vertu de laquelle le pouvoir vient d'en bas et s'appuie essentiellement sur la majorité, ce qui a nécessairement pour corollaire l'exclusion de toute véritable compétence, parce que la compétence est toujours une supériorité au moins relative et ne peut être que l'apanage d'une minorité. »

La nullité des hommes politiques en démocratie est un fait, un fait dont on se plaint depuis longtemps (amusante communauté de vue ici entre Guénon et Mme Anne-Cécile Robert, du Monde Diplomatique), un fait que je ne chercherai certes pas à nier, et que l'on peut même, avec Guénon, considérer comme (à peu près) inévitable. Mais ce n'est peut-être pas le dernier mot de l'histoire. Si l'on peut en effet envisager avec Musil une « coopération » entre ceux qui sont au-dessus de la moyenne et « l'homme moyen », la nullité des hommes politiques, si elle reste gênante, devient secondaire.

C'est un point où une vision comme celle de Castoriadis rejoint un certain libéralisme politique. Feu François-Xavier Verschave, disciple de Castoriadis, disait avec raison lors d'une précédente élection de S. Berlusconi, que cette élection n'était pas une catastrophe si les Italiens savaient lui résister (elle pouvait même, ajouterai-je, être un bien, en fournissant un point d'appui à la résistance des Italiens). Par ailleurs, comme je l'ai de mon côté récemment souligné, il est dans une certaine mesure vrai qu'un pays peut fonctionner d'autant mieux que les hommes politiques n'y font rien d'autre que des effets de manche, et laissent les « véritables compétences », pour parler comme Guénon, faire ce qu'elles savent faire.

Que l'on se rassure, en suivant ici Musil je ne tends pas plus que lui à tomber dans un optimisme béat, ou à remplacer une utopie par une autre : je me contente de rappeler qu'il y a d'autres voies que celle de la politique au sens institutionnel étroit du terme, et que l'effective nullité du personnel politique en temps de démocratie n'est pas nécessairement aussi triste et importante, pour pénible qu'elle puisse être au quotidien, que l'on est spontanément porté à le croire.

- « L'argument le plus décisif contre la « démocratie » se résume en quelques mots : le supérieur ne peut émaner de l'inférieur, parce que le « plus » ne peut pas sortir du « moins » ; cela est d'une rigueur mathématique absolue, contre laquelle rien ne saurait prévaloir. »

« L''avis de la majorité ne peut être que l'expression de l'incompétence, que celle-ci résulte d'ailleurs du manque d'intelligence ou de l'ignorance pure et simple ; on pourrait faire intervenir à ce propos certaines observations de “psychologie collective”, et rappeler notamment ce fait assez connu que, dans une foule, l'ensemble des réactions mentales qui se produisent entre les individus composants aboutit à la formation d'une sorte de résultante qui est, non pas même au niveau de la moyenne, mais à celui des éléments les plus inférieurs. »

« La multiplicité envisagée en dehors de son principe, et qui ainsi ne peut plus être ramenée à l'unité, c'est, dans l'ordre social, la collectivité conçue comme étant simplement la somme arithmétique des individus qui la composent, et qui n'est en effet que cela dès lors qu'elle n'est rattachée à aucune principe supérieur aux individus ; et la loi de la collectivité, sous ce rapport, c'est bien cette loi du plus grand nombre sur laquelle se fonde l'idée “démocratique”. »

Sans nous lancer dans une exégèse du texte un peu mouvant de Guénon, démêlons les fils : il faut séparer nettement l'idée de la simple "somme arithmétique" (d'ailleurs, tout le monde critique maintenant le suffrage universel, y compris encore une fois, via Jules Grévy, Mme Anne-Cécile Robert, du Monde Diplomatique ), de l'idée de productions collectives de sens et d'actions, dont il faut je crois admettre avec Musil qu'elles peuvent dans certains cas, peut-être effectivement rares, être plus intéressantes que ce que contente de dénoncer Guénon, et ne pas être un simple nivellement par le bas.

De plus, il faut faire avec ce que l'on a, et ce que l'on « a » est un type anthropologique précis, individualiste. Ce que l'on peut espérer à terme, et essayer d'encourager de son côté, sans perdre de vue toutes les restrictions que l'on a précédemment énoncées à l'efficacité des actions, ce que l'on peut espérer à terme est que ce type anthropologique évolue. On retrouve ici les considérations de Musil sur « l'amorphisme humain » - on peut d'ailleurs citer un autre passage de L'homme probable :

"Contrairement à ce que beaucoup de gens répètent au moment où il écrit, Musil ne croit pas que notre époque manque de génies, d'individus capables d'imaginer et de proposer des solutions inédites et des changements significatifs, d'idéalisme, de générosité, d'héroïsme ou de quoi que ce soit de tel. Ce qui lui manque est, selon lui, avant tout le type d'organisation qui donnerait aux efforts des individus créateurs des chances d'être pris au sérieux et éventuellement d'aboutir. C'est une position qui est, somme toute, fort logique, puisqu'il pense que l'humanité d'aujourd'hui reste probablement douée des mêmes potentialités intrinsèques que celle d'autrefois et en diffère tout au plus par la façon dont elle les exprime ou est empêchée de les exprimer. Aussi ne faut-il pas se méprendre sur ce dont il est question lorsque Musil parle d'inventer un « homme nouveau » ou de « nouvelles manières d'être homme ». Il s'agit de changer l'homme au sens auquel il peut changer et a effectivement changé, c'est-à-dire de lui proposer de nouvelles formes d'expression, mais non de le changer au sens auquel il ne peut pas changer et n'a probablement jamais changé : ce en quoi les hommes se distinguent et peuvent être transformés « vient de l'extérieur et non de l'intérieur ». Les propagandistes et les prophètes de toute nature sont généralement des gens qui pensent que l'être humain peut être changé directement de l'intérieur et qu'un autre homme donnerait naissance à une autre époque. Musil insiste, au contraire, sur toutes les conditions et les transformations externes qui devraient être réalisées auparavant ou en même temps pour qu'un changement théoriquement concevable devienne un changement réel ou, tout au moins, un changement réellement concevable. Ces considérations s'appliquent, bien entendu, en premier lieu à son entreprise personnelle. La contribution qu'il espère apporter à l'avènement d'un homme différent est aussi éloignée que possible du ton et de la forme qu'adopte généralement le discours des héros et des prophètes de la nouveauté." (pp. 219-220)

Il est évidemment possible de considérer que l'homme a déjà changé, vers le pire, au point qu'il ne puisse plus se redresser. Mais, outre qu'il se pose ici un problème logique (comment, si l'on a encore les outils conceptuels pour comprendre cela, ne peut-on proposer des solutions, même sur le long terme ?), il est de fait que si tel était le cas, il ne resterait plus, à moi-même comme aux autres, qu'à fermer boutique. On aura compris que ce n'est pas mon attitude.

D'autant que cette « attitude » risque elle-même de contribuer à ce que les choses empirent, et c'est sur ce point, en oubliant maintenant Guénon - car si je peux utiliser son texte de façon un peu symbolique, je ne vais pas non plus le surinterpréter -, que je concluerai, en utilisant d'une part les notes de Musil sur Hitler que j'ai citées plus haut, d'autre part un texte qui leur est à peu près contemporain, le début des Grands cimetières sous la lune.

Oublions d'abord aussi la démocratie, ce qu'elle est, ce que peut-être elle pourrait être, ce que l'on nous dit qu'elle devrait être. On se prend parfois à penser, à lire des rengaines sur une supposée « vraie démocratie », qu'il en est de celle-ci comme du « vrai socialisme », que c'est un concept propre à tout justifier, même le pire. On peut voir les choses en sens inverse et considérer que sans un objectif lointain rien n'avance, qu'il faut bien un idéal pour donner des directions d'action.

La mariée démocratie était-elle trop belle ? La plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a...

Omettons cela : ce sur quoi je voudrais insister, c'est la sensibilité d'un Musil, sur la fin de sa vie, au simple fait que si on laisse « l'homme moyen » à lui-même, si de plus on le rabaisse sans cesse, et bien « l'homme moyen » se venge - et ce n'est pas beau à voir.

Dans la partie III de cette série, je me suis demandé en passant si Hitler était une « noire caricature » de Napoléon : ce qui est sûr, c'est qu'il est la personnification de ce que Bernanos appelait la « colère des imbéciles », et ce qu'en suivant Musil on peut nommer la « vengeance de l'homme moyen » : Hitler, malgré tout ce qu'il a entrepris et réussi, n'a rien d'un grand homme, Hitler est le triomphe du médiocre, de l'homme moyen dans ce qu'il a de pire. (A son échelle, c'est d'ailleurs aussi le cas d'un Nicolas Sarkozy.) Il est trop dangereux de mépriser « l'homme moyen » ; même la haine, pourtant justifiée, de cette petite salope que fut et que demeure « l'homme de l'impérialisme français », comme dit Musil, ne doit pas conduire au réductionnisme misanthrope, faute de quoi la petite salope en question vous étouffe sous le nombre et sous la colère (hystérique). Cela était vrai à l'époque de la colonisation triomphante, cela l'est encore aujourd'hui : si, dans les deux cas il est difficile d'imaginer plus méprisable et plus ridicule que ces « hommes moyens », ces « imbéciles », ces « petits-bourgeois » se gargarisant d'une prétendue supériorité vis-à-vis des autres sociétés, quand il ne s'est agi que d'un règne temporaire de la force permettant à des ratés de la métropole de devenir des petits chefs ailleurs (ce qui, comme l'a montré fort à propos H. Arendt, et comme l'a remontré tout aussi à propos F.-X. Verschave, gangrène en retour la société française), si donc, dans les deux cas, cette idée de supériorité - ô combien présente dans l'évocation des « aspects positifs de la colonisation » ou dans certaines critiques à l'égard des critiques parfois excessives à l'égard de la civilisation occidentale, vous me suivez ? - est aussi ridicule que nuisible, rabattre ici le caquet de « l'homme moyen » ne doit pas signifier le rabaisser en tant qu'il est ce qu'il est.

A sa manière Bernanos, en 1938, dans un texte fort peu élogieux envers l'idée de démocratie, ne disait pas autre chose :

"Il n'y a plus de classes, parce que le peuple n'est pas une classe, au sens exact du mot, et les classes supérieures se sont peu à peu fondues en une seule à laquelle vous avez donné précisément ce nom de classe moyenne. Une classe dite moyenne n'est pas non plus une classe, encore moins une aristocratie. Elle ne saurait même pas fournir les éléments de cette dernière. Rien n'est plus éloigné que son esprit de l'esprit aristocratique. On pourrait la définir ainsi : l'ensemble des citoyens convenablement instruits, aptes à toute besogne, interchangeables. La même définition convient d'ailleurs parfaitement à ce que vous appelez démocratie. La démocratie est l'état naturel des citoyens aptes à tout. Dès qu'ils sont en nombre, ils s'agglomèrent et forment une démocratie. Le mécanisme du suffrage universel leur convient à merveille, parce qu'il est logique que ces citoyens interchangeables finissent par s'en remettre au vote pour décider ce qu'ils seront chacun. Ils pourraient aussi bien employer le procédé de la courte paille. Il n'y a pas de démocratie populaire, une véritable démocratie du peuple est inconcevable. L'homme du peuple, n'étant pas apte à tout, ne saurait parler que de ce qu'il connaît, il comprend parfaitement que l'élection favorise les bavards. Qui bavarde sur le chantier est un fainéant. Laissé à lui-même, l'homme du peuple a la même conception du pouvoir que l'aristocrate - auquel il ressemble par tant de traits -, le pouvoir est à qui le prend, à qui se sent la force de le prendre. C'est pourquoi il ne donne pas au mot de dictateur le même sens que nous. La classe moyenne appelle de ses voeux un dictateur, c'est-à-dire un protecteur qui gouverne à sa place, qui la dispense de gouverner. L'espère de dictature dont rêve le peuple, c'est la sienne. Vous me répondrez que les politiciens feront de ce rêve une réalité bien différente. Soit. La nuance n'en est pas moins révélatrice.

Encore une fois, je n'écris pas ces pages à l'intention des gens du peuple, qui d'ailleurs se garderont bien de les lire. Je voudrais faire clairement entendre qu'aucune vie nationale n'est possible ni même concevable dès que le peuple a perdu son caractère propre, son originalité raciale et et culturelle, n'est plus qu'un immense réservoir de manoeuvres abrutis, complété par une minuscule pépinière de futurs bourgeois. Que les élites soient nationales ou non, la chose a beaucoup moins d'importance que vous ne pensez. Les élites du XVIIe siècle n'étaient guère nationales, celles du XVIe non plus. C'est le peuple qui donne à chaque patrie son type original. Quelques fautes que vous puissiez reprocher à la Monarchie, ce régime avait su, du moins, conserver intact le plus précieux de son héritage, car même en plein XVIIIe siècle, alors que le clergé, la noblesse, la magistrature et les intellectuels présentaient tous les symptômes de la pourriture, l'homme du peuple demeurait peu différent de son ancêtre médiéval. Il est affolant de penser que vous avez réussi à faire du composé humain le plus stable une foule ingouvernable, tenue sous la menace des mitrailleuses."

Et d'ajouter immédiatement :

"On ne refera pas la France par les élites, on la refera par la base."

Ce qui peut nous servir de conclusion.

Bernanos ajoute encore :

"Cela coûtera plus cher, tant pis ! Cela coûtera ce qu'il faudra. Cela coûtera moins cher que la guerre civile." (Les grands cimetières sous la lune, "Essais et écrits de combat" t.1, Pléiade, pp. 388-89)

Peut-être sur ce dernier point avait-il tort, et que la guerre civile - qui d'ailleurs en France n'allait pas tarder à avoir lieu - coûte-t-elle moins cher qu'il ne pouvait le croire. Qui vivra verra !

Fin - temporaire ? - de cette série "Éthique et statistique".

Je vous laisse y rêver !

Libellés : A.-C. Robert, Arendt, Berlusconi, Bernanos, Bouveresse, Castoriadis, de Gaulle, Grévy, Guénon, Halimi, Hitler, Musil, Nicole Kidman, Nietzsche, Pétain, Sarkozy, Verschave, Wittgenstein

<< Home