Libido dominandi...

Pas de Simone Weil aujourd'hui, contrairement à ce que j'ai annoncé la dernière fois, mais ce n'est j'espère que reculer pour mieux sauter, dans la mesure où le livre dont je vais vous parler contient des passages qui peuvent compléter d'importantes thèses de S.W. sur la région, la nation, l'Europe.

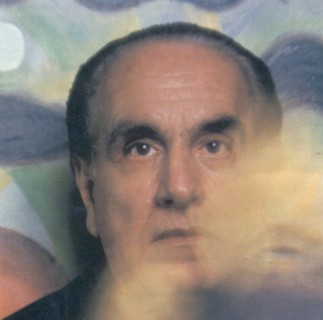

- Affaire à suivre, et venons-en au livre en question, Les hommes au milieu des ruines de Julius Evola (1ère édition 1965, édition définitive 1972 ; j'utilise l'édition française Pardès de 2005). Comme souvent, il ne s'agit pas tant ici d'en faire une recension complète que d'y puiser des idées qui peuvent nous être utiles. Je voulais d'abord écrire, de façon très générale, que les chapitres critiques y semblent plus convaincants que les chapitres plus positifs, mais même cette appréciation nécessiterait en toute rigueur des précisions qu'il serait un peu long et hors sujet d'apporter ici. Mon objectif est plutôt de décrire des points communs entre un penseur se revendiquant de Droite, avec la majuscule, qui s'est clairement engagé dans le fascisme italien, et certaines des positions critiques qui ont pu être développées par d'autres, venus d'autres horizons.

L'idée n'est pas, encore une fois, de tout mélanger et amalgamer, l'idée est la même depuis le début de ce blog, quand je conseillais à Étienne Chouard de lire Alain de Benoist : ce n'est même pas "Anti-enculistes de tous bords, unissez-vous !", mais, déjà, "Anti-enculistes de tous bords, parlez-vous !". Je constate d'ailleurs que A. Soral et É. Chouard se sont rencontrés : je ne dirais pas que je n'en demande pas plus, mais c'est, à son échelle, une bonne nouvelle.

Par conséquent, ne soyez pas surpris de rencontrer dans ce qui suit des idées que vous avez déjà pu voir exprimées à ce comptoir, puisque c'est précisément mon but. Il sera toujours temps, après, de voir ce qui peut séparer X, Y ou moi-même de certaines des thèses d'Evola - mais pour cela il faut le lire plus, il faut un plus gros travail de documentation, tout en n'oubliant pas que l'important n'est pas de donner des bons et des mauvais points à toutes les thèses soutenues au cours de sa longue existence par Julius Evola, mais de voir ce qui dans ces thèses, lorsque par exemple elles nous semblent justes, est lié, et de quelle manière (fortuite, circonstancielle, ou au contraire par nécessité logique, et dans ce cas, le problème vient-il de notre approche et de nos a priori ?), à d'autres thèses qui nous semblent plus contestables.

Pour aujourd'hui, donc, contentons-nous, après un petit tacle anti-Sarkozy, c'est rituel mais ça fait du bien :

"[Platon, République, 482c :] « C'est celui qui a besoin d'être guidé qui frappe à la porte de celui qui sait guider et non celui qui est guide et dont on peut attendre du bien, qui invite à se laisser guider ceux qui sont guidés. ». Le principe de l'ascèse de la puissance est important : « A l'opposé de ceux qui commandent actuellement dans chaque cité » - est-il dit (520d) - les vrais Chefs sont ceux qui n'assument le pouvoir que par nécessité, car ils ne connaissent pas d'égaux ou de meilleurs, à qui cette tâche puisse être confiée (347c). L. Ziegler a observé fort justement, à ce propos, que celui pour qui la puissance signifie ascension et accroissement s'est déjà montré indigne d'elle et qu'au fond, ne mérite la puissance que celui qui a brisé en lui-même la convoitise de la puissance, la libido dominandi." (pp. 56-57n.)

et non sans souligner que malgré certaines apparences ces principes ne sont pas tellement éloignés de la théorie du premier venu à laquelle je fais souvent allusion ces temps-ci (en temps de crise, quand les élites, avec ou sans guillemets, ne sont plus à la hauteur de la situation, le premier venu tel que Paulhan le voyait est celui qui est bien obligé de se rendre compte qu'il ne "connaît pas d'égaux ou de meilleurs, à qui le pouvoir, ou la tâche de restaurer le pouvoir, puisse être confié" et qu'il doit donc mettre lui-même les mains dans le cambouis : c'est exactement ce qui s'est passé avec de Gaulle) ;

contentons-nous, disais-je, d'essayer de vous faire partager le plaisir ressenti à lire de telles lignes, en soulignant ici et là la parenté de ce qu'écrit Evola avec les idées que d'autres ont pu exprimer à ce comptoir :

"Relevons… l'irréalisme de ce que l'on appelle la sociologie utilitaire, laquelle n'a pu trouver crédit que dans une civilisation mercantile. D'après cette doctrine, l'utile serait le fondement positif de toute organisation politico-sociale. Or il n'y a pas de concept plus relatif que l'utile. Utile par rapport à quoi ? En vue de quoi ? Car si l'utilité se ramène à sa forme la plus brute, la plus « matérielle », bornée et calculée, on doit se dire que - pour leur bonheur ou pour leur malheur - les hommes pensent et agissent bien rarement selon cette conception étroite de l'« utile ». Tout ce qui a une motivation passionnelle ou irrationnelle a tenu, tient, et tiendra dans la conduite humaine, une place beaucoup plus grande que la petite utilité. Si on ne reconnaît pas ce fait, une très grande partie de l'histoire des hommes demeure inintelligible. Mais, parmi ces motivations non utilitaires, dont le caractère commun est de conduire l'individu, à des degrés divers, au-delà de lui-même, il en est qui reflètent des possibilités supérieures, certaine générosité, certaine disposition héroïque élémentaire. Et c'est précisément de celles-là que naissent les formes de reconnaissance naturelle auxquelles nous faisions précédemment allusion, forces qui animent et soutiennent toute structure hiérarchique vraie. Dans ces structures, l'autorité, en tant que pouvoir, peut et doit même avoir sa part. Il faut reconnaître, avec Machiavel, que lorsqu'on n'est pas aimé, il est bon, du moins, d'être craint (se faire craindre - précise Machiavel -, non pas se faire haïr). Affirmer toutefois que, dans les hiérarchies historiques, le seul facteur agissant ait été la force et que le principe de la supériorité, la reconnaissance directe et fière du supérieur par l'inférieur n'ait pas joué un rôle fondamental, c'est fausser complètement la réalité, c'est, répétons-le, partir d'une image mutilée et dégradée de l'homme en général. Quand il affirme que tout système « politique impliquant l'existence de vertus héroïques et de dispositions supérieures a pour conséquence le vice et la corruption », Burke, plus encore que de cynisme, fait preuve de myopie dans la connaissance de l'homme." (pp. 57-58)

Et puisqu'il est fait allusion, via Burke, au libéralisme, voyons ce qu'en dit le baron Evola :

"Le libéralisme est l'antithèse de toute doctrine « organique » [= holiste]. L'élément primordial étant pour lui, non l'homme personne [= l'homme singulier, avec sa propre personnalité], mais l'homme individu [abstrait, indifférencié, générique…], dans une liberté informe, seul y sera concevable un jeu mécanique de forces, d'unités qui réagissent les unes sur les autres, selon l'espace que chacun réussit à accaparer, sans qu'aucune loi supérieure d'ordre, sans qu'aucun sens soit reflété par l'ensemble.

- c'est exactement la thèse sur l'essence du libéralisme telle que défendue par Jean-Claude Michéa (évoquée ici et là) : le libéralisme comme organisation neutre et sans référentiel commun des interactions entre les forces, guidées par leurs seuls intérêts, que sont les individus.

L'unique loi et, donc, l'unique État que le libéralisme admette, a de ce fait un caractère extrinsèque par rapport à ses sujets.

- ici, c'est d'une des thèses fétiches de Bibi que se rapproche le baron : en mettant l'État à part de l'ensemble de la société, le libéral lui offre une possibilité de grandir aux dépens de cette société, une possibilité qui le fait râler depuis deux siècles, non sans schizophrénie ni cynisme ("Privatisons les profits, socialisons les pertes...").

Le pouvoir est confié à l'État par des individus souverains, pour que celui-ci protège les libertés des particuliers, avec le droit d'intervenir seulement quand ils risquent d'être franchement dangereux les uns pour les autres. L'ordre apparaît ainsi comme une limitation et une réglementation de la liberté, non comme une forme que la liberté exprime de l'intérieur, en tant que que liberté en vue d'accomplir quelque chose, en tant que liberté liée à une qualité et à une fonction. (…)

Le spectre qui, de nos jours, terrorise le plus le libéralisme est le totalitarisme. Et pourtant on peut affirmer que c'est précisément en partant des prémisses du libéralisme et non de celles d'un État organique que le totalitarisme peut surgir, comme cas limite. Le totalitarisme, nous le verrons, ne fait qu'accentuer la notion d'un ordre imposé de l'extérieur, d'une manière uniforme, sur une masse de simples individus qui, n'ayant ni forme ni loi propre, doivent les recevoir de l'extérieur et être insérés dans un système mécanique omnicompréhensif afin d'éviter le désordre d'une manifestation anarchique et égoïste de forces et d'intérêts particuliers." (pp. 59-60

Vous aurez repéré les liens avec Dumont. D'une part, de façon générale, ainsi que le souligne le traducteur et introducteur de Révolte contre le monde moderne (L'Age d'Homme, 1991), par le biais d'une forte partition entre monde traditionnel et monde moderne ; d'autre part, ici, par cette conception du totalitarisme comme enfant de la modernité. Ceci dit, Evola est plus systématique que Dumont, puisqu'il voit dans le totalitarisme, notamment d'inspiration marxiste - le seul encore sur pied lors de la rédaction du livre - une suite presque inévitable du libéralisme :

"Platon avait déjà dit : « La tyrannie ne surgit et ne s'instaure dans aucun autre régime politique que la démocratie : c'est de l'extrême liberté que sort la servitude la plus totale et la plus rude » [République, 564a]. Libéralisme et individualisme n'ont joué qu'un rôle d'instruments dans le plan d'ensemble de la subversion mondiale, en ouvrant les digues à son mouvement.

Il est donc capital de reconnaître la continuité du courant qui a donné naissance aux diverses formes politiques antitraditionnelles aujourd'hui en lutte dans le chaos des partis : libéralisme, puis constitutionnalisme, puis démocratie parlementaire, puis radicalisme, puis socialisme, enfin communisme et soviétisme ne sont apparus historiquement que comme les phases d'un même mal, dont chacune a préparé la suivante. Sans la Révolution française et sans le libéralisme, le constitutionnalisme et la démocratie n'eussent pas existé. Sans la démocratie et la civilisation bourgeoise et capitaliste du tiers état il n'y aurait pas eu de socialisme ni de nationalisme démagogique. Sans la préparation du radicalisme, il n'y aurait pas eu de socialisme, ni, enfin, de communisme à base antinationale et internationale-prolétarienne. Que ces formes coexistent aujourd'hui souvent, qu'elles luttent même les unes contre les autres ne doit pas empêcher un regard pénétrant de constater qu'elles sont solidaires, qu'elles s'enchaînent et se conditionnent réciproquement, qu'elles constituent les aspects différents de la même subversion de tous ordres normaux et légitimes. Il est donc logique et fatal, lorsque ces formes se heurtent, que l'emporte finalement la plus outrancière, celle qui appartient au niveau le plus bas." (p. 61)

Evola pensant ici au communisme, on peut se dire dans un premier temps que son raisonnement est daté et trop mécanique. Mais - même si le raisonnement est effectivement un peu trop mécanique et doit au moins être affiné pour rendre compte de l'existence de quelque chose comme le gaullisme - on peut aussi l'appliquer à la « Chute du Mur » et la « victoire du monde libre sur le Bloc de l'Est », en se rappelant que les États-Unis et l'Europe n'avaient pas attendu l'effondrement du communisme pour revenir aux sources du libéralisme le plus individualiste et le plus effréné : Reagan, Thatcher, Mitterrand, etc., c'est finalement le nouveau libéralisme qu'ils ont promu qui a abattu le communisme (ce qui n'exclut évidemment pas l'action de facteurs internes à celui-ci). « La forme la plus outrancière, celle qui appartient au niveau le plus bas » ne serait donc le plus communisme, mais le libéralisme-enculisme actuel. La chute du communisme ayant par ailleurs permis l'accélération de ce mouvement de décadence, les capitalistes n'ayant plus peur de jeter Popu dans les bras de Moscou, etc.

On me dira peut-être que j'exagère, on utilisera l'argument selon lequel je préfèrerais évidemment vivre à Paris maintenant qu'à Moscou sous Brejnev… Cet argument n'est pas vide de sens certes, mais doit être utilisé avec précaution : il est aussi ce qui permet de rendre la vie à Paris - et ailleurs… - de plus en plus dure et vide de sens. Certes il nous est difficile en France de connaître quelque chose comme l'Ostalgie, mais au train où vont les choses, la vie à Paris risque de devenir sous peu effectivement plus dure qu'à Moscou sous Brejnev…

Voilà pour cette première prise de contact avec l'oeuvre politique d'Evola. Dieu vous garde !

P.S. : j'ai, pour la première fois, contacté - j'allais écrire directement, mais il faut passer par le site E&R - Alain Soral, afin de lui faire connaître ce que j'écrivais dans ma précédente livraison au sujet de la forme d'antisémitisme que j'estimais pouvoir diagnostiquer en lui. Je n'ai pas reçu de réponse, ni même l'accusé de réception que je m'étais permis de demander pour être sûr que le message avait bien été transmis. Je remarque néanmoins que la question "Alain Soral, êtes-vous antisémite ?" lui a été posée pour la première fois dans le dernier entretien mensuel : y a-t-il un lien avec mon message ou est-ce, plus simplement, que l'on se sent plus libre, après les récentes interventions du « Président », que le thème est dans l'air du temps, je ne le sais évidemment pas. La réponse d'Alain Soral (située à la 47e minute) ne se situe pas sur le même plan que mon texte : ce qu'il dit, est, au niveau des principes et de la logique en tous cas, cohérent et soutenable, mais ce n'est pas sur ce terrain-là que je me situais. Tant pis. - A ce sujet, on citera au passage Evola, qui n'est certes pas d'une grande judéophilie, lorsqu'il évoque le sujet dans Les hommes au milieu des ruines, à propos des Protocoles des Sages de Sion (je pratique un certain nombre de coupures, sans les signaler) :

"On peut se demander si l'antisémitisme fanatique, enclin à voir partout le Juif comme le deus ex machina, ne fait pas inconsciemment le jeu de l'ennemi. Si l'on peut citer beaucoup d'exemples de Juifs qui ont figuré et figurent parmi les promoteurs du désordre moderne, dans ses phases et ses formes les plus aiguës, culturelles, politiques et sociales, il n'en faut pas moins se livrer à une recherche plus approfondie si l'on veut percevoir les forces dont le judaïsme moderne [en note, Evola insiste sur ce fait : c'est le judaïsme moderne, « c'est-à-dire sécularisé, qui est ici en cause »] peut n'avoir été qu'un instrument.

D'ailleurs, bien que l'on trouve d'assez nombreux Juifs parmi les apôtres des principales idéologies considérées par les Protocoles comme des instruments de la subversion mondiale - libéralisme, socialisme, scientisme, rationalisme -, il est clair que ces idées n'auraient jamais vu le jour et ne se seraient jamais affirmées en l'absence d'antécédents historiques tels que la Réforme, l'Humanisme, le naturalisme et l'individualisme de la Renaissance, le cartésianisme, etc. - phénomènes dont on ne peut évidemment pas rendre les Juifs responsables et qui correspondent à un ordre d'influence plus étendu." (pp. 189-190)

Je vous laisse juges, d'une part de ce raisonnement, d'autre part de la façon dont il peut être appliqué aux propos d'Alain Soral : il me semble en tout cas qu'une précision de ce genre aurait pu contribuer à dissiper le halo d'antisémitisme qui m'a gêné dans Comprendre l'Empire.

A plus !

Libellés : antisémitisme, Benoist, Burke, Chouard, de Gaulle, Dumont, Enculisme, Evola, Machiavel, Michéa, Mitterrand, Paulhan, Platon, Pureblog, Reagan, Sarkozy, Soral, Thatcher