"Un long crime chaque jour renouvelé..." (Apologie de la race française, IV-1.)

Apologie I.

Apologie II.

Apologie III.

Apologie IV-2.

Apologie IV-3.

Apologie V.

Apologie VI-1.

Apologie VI-2.

"L'idée de sacrifice se substituait petit à petit à l'idée de don."

(P. Drieu la Rochelle, Gilles, 1939, première partie, ch. IX.)

Voici quelques textes liés à la conception sacrificielle de la patrie qui en ce moment me tourmente. Le commentaire suit aussitôt que possible.

Première salve :

"Sur les champs de bataille de la Somme, en 1916, il y eut autant de morts qu'à Verdun ; l'année précédente, les pertes françaises avaient été plus lourdes encore. Néanmoins, c'est toujours la bataille de Verdun (février-juillet 1916) que l'on célèbre, ses combattants que l'on exalte. Au vrai, pourquoi Verdun ? (...)

Enfer dès le premier jour, la bataille fut une improvisation permanente : les premières lignes enfoncées, aucun réseau de boyaux ou de tranchées n'avait été prévu pour supporter le choc d'un deuxième assaut : il n'y avait plus de front, mais un enchevêtrement, un émiettement inextricable de positions qu'on essayait en vain de raccorder les unes aux autres. Isolée, bombardée souvent par sa propre artillerie, chaque unité était entièrement livrée à elle-même, elle ne connaissait plus qu'une consigne : « Tenir ». Chacun avait la conviction que le sort de la bataille pouvait dépendre d'elle seule ; jamais tant d'hommes ne furent ainsi animés, et tous ensemble, par une pareille certitude ; jamais tant d'hommes n'assumèrent cette responsabilité avec un tel renoncement. Ayant supporté le deuxième choc, ils permirent au commandement de reconstituer un ordre de bataille, de s'y tenir, de l'emporter.

Sur le champ décomposé de cette immense bataille, les ordres se faufilaient grâce aux « coureurs » constamment sur la brèche. Aux hommes bombardés, mitraillés, assaillis par les nappes de gaz, ne sachant où aller ni que faire, démunis ou défaits, ils apportaient, mieux que la vie, la fin de l'incertitude ; car rien ne fut pire à Verdun que l'attente obsédante de la liaison avec les vivants ; et toujours leur réponse identique : il fallait encore tenir et attendre... Quoi ? La fin du bombardement, l'heure de l'attaque ennemi, espérée fiévreusement, pour quitter cette tranchée improvisée et souvent mourir.

Avec ses avancées, ses îlots, ses digues et ses verroux formés de charniers, nul champ de bataille n'avait connu promiscuité pareille des vivants et des morts. Dès la relève, l'horreur prenait à la gorge, signalant à chacun l'implacable destin ; vivant, s'ensevelir dans le sol pour le défendre, mort, le défendre encore et y demeurer à jamais. La durée du sacrifice variait selon les bataillons ; mais qu'une part de l'effectif fût hors de combat, l'heure arrivait d'être relevé à son tour. (...)

Le général Pétain acceptait mal la limitation de ses effectifs : il obtint qu'on les renouvelât constamment : ce fut le « tourniquet des combattants ». Dès lors, Verdun devint la bataille de l'armée presque entière ; (...) elle comport[a] un peu plus de trois cent trente bataillons d'infanterie - sans compter les chasseurs -, deux cent cinquante-neuf passèrent à Verdun alors que cent neuf seulement participèrent à la bataille de la Somme. Ces chiffres mal connus ont leur importance : ils montrent que pour la France, Verdun a été la grande épreuve, l'épreuve purement nationale avec seulement trois ou quatre bataillons de troupes coloniales, contre dix-huit sur la Somme, et sans que l'Anglais y participe.

Ainsi, avec un matériel inférieur, Verdun put être interprété en quelque sorte comme une victoire de la race. Quelle différence avec la Somme et août 1918, où l'emportèrent les canons et les chars, ou avec la première bataille de la Marne qui fut une victoire du commandement ! (...)

La France payait de plus de trois cent cinquante mille victimes l'honneur d'avoir gagné cette bataille. (...) Les soldats de Verdun étaient maintenant revenus de leurs illusions de jeunesse ; ils ne s'imaginaient plus gagner la guerre en une seule bataille ; au moins avaient-ils la certitude que les Allemands ne passeraient pas. Ils avaient souffert tous ensemble pour sauver le pays, et la France tout entière avait connu leur sacrifice, la presse exaltant cette victoire plus qu'aucune autre. N'était-elle pas, à vrai dire, la première qui fut l'oeuvre de toute la nation ?

Voilà pourquoi, jusqu'à leur mort, il est des millions d'hommes qui se sont souvenus. Ces jours-là, aux côtés de Pétain, il n'étaient plus « ceux de 14 », partis allègrement à la guerre comme à l'aventure, mais « ceux de Verdun », citoyens et gardiens de la terre." (M. Ferro, Pétain, Fayard, 1987, pp. 663-675 - lecture recommandée par P. Yonnet dans son Voyage....)

Deuxième salve :

"La guerre de 1914-1918 constitue, au sommet de la France parfaite, la grande « ordalie », le test réussi, peut-être trop bien réussi même. Aucun pays d'Europe n'a acquitté, dans un système de référence comparable, à mémoire d'historien, un prix aussi élevé pour un enjeu, proportionnellement, aussi mince.

Rappelons rapidement le volume des pertes. Pour une population de 38 millions de nationaux seulement, l'armée française a mobilisé 8 660 000 hommes, 8 180 000 étaient français de France ou d'Afrique du Nord. La métropole à elle seule a fourni 8 030 000 mobilisés, soit 20,2 % de la population totale et 75 % de la population masculine de vingt à vingt-cinq ans. Le nombre des tués et des disparus définitifs a dépassé 1 310 000 soit 16 % de l'effectif mobilisé. La proportion des tués parmi les combattants a dépassé 18 %, elle est double parmi les officiers issus presque exclusivement de la « classe bourgeoise ». Les bourgeois ont payé leur supercitoyenneté à la romaine d'un superimpôt du sang. Environ 1 100 000 reviendront frappés d'une invalidité permanente, parmi lesquels 56 000 amputés et 65 000 mutilés fonctionnels. Au total, voici 2 500 000 hommes pratiquement tués ou diminués, 600 000 veuves de guerre, 750 000 orphelins, près de 900 000 ascendants privés d'un fils, 2 250 000 personnes frappées au coeur même de leur affection. A ces pertes de guerre, il conviendrait d'ajouter 200 000 victimes civiles et 1 400 000 naissances perdues ou différées. Laissons pour le moment la perte des biens. La France, avec 10,5 morts ou disparus pour 100 hommes actifs, vient largement en tête devant l'Allemagne (9,8), l'Autriche-Hongrie (9,5), l'Italie (6,2), le Royaume-Uni (5,1), la Russie (5,0), la Belgique (1,9), les Etats-Unis (0,2).

La Russie nous fournira précisément un bon test de cohérence. Il est clair et communément admis que ce sont les pertes de guerre que la Russie n'a pas acceptées, c'est sous ce choc que cet immense empire a ployé. Avec un niveau de pertes plus de deux fois supérieur, la France a tenu.

Vous ne trouverez pas dans un passé immédiatement saisissable un niveau de sacrifices humains directement imputables à un affrontement politique, Etat contre Etat, comparable au prix acquitté par la communauté française à la fin de la IIIe République. Il faudrait remonter beaucoup plus avant, aux guerres puniques. Il y a quelque chose de romain dans cette République bourgeoise et paysanne de la fin du siècle dernier, avec sa sur-représentation des campagnes et sa méfiance presque maladive de la personnalisation du pouvoir, de toute forme de principat. La France sous la IIIe République a obtenu ce que seule la cité antique, proche, familière, avec sa religion, ses dieux, le culte païen des morts, était capable d'exiger de ses citoyens.

Vous m'objecterez qu'en aval le niveau des pertes de la Seconde Guerre mondiale, en Russie, notamment, a été supérieur. Mais les pertes, certes supérieures, subies par la Russie soviétique de 1941 à 1945 ne constituent pas au même titre un test de cohérence. Pour apprécier la valeur de celui-ci, il faut faire intervenir deux facteurs supplémentaires.

D'abord, les conditions dans lesquelles cette guerre a été conduite. La France l'a menée sans modifier en quoi que ce soit ses institutions ; avec un régime parlementaire, un pouvoir collégial qui respecte le secret, une liberté de la presse totale à peine corrigée par la censure [l'auteur exagère un peu... mais il est vrai que la presse « libre » s'est très bien censurée toute seule, en allant souvent d'elle-même dans le même sens que ce que la censure pouvait lui demander ; il est vrai surtout que le régime lui-même n'a jamais tremblé en tant que tel.] Rarement guerre plus totale fut conduite par un pouvoir civil plus respectueux des formes juridiques du temps de paix. (...) L'effort colossal consenti par la population française de 1914 à 1918, et consenti sans aucune contrainte que celle invisible, non institutionnelle, du consensus quasi unanime de la société civile, plaide pour l'investissement actif immense à l'échelle nationale des Français sur la France.

Second facteur : la faiblesse de l'enjeu. Les grandes nations ne jouent pas, de 1914 à 1918, leur existence et leur style de vie comme elles le feront lors de la Seconde Guerre mondiale. (...) En dépit de ce qu'ont pu accréditer les propagandes, les buts de guerre ne comprenaient que des rectifications de frontières et des réparations. Si on excepte les premiers et les derniers mois, l'enjeu, pendant quatre ans, n'a jamais été le sort de la nation. Encore une fois, donc, le plus lourd effort de guerre consenti librement avec un minimum de contraintes étatiques constitue bien, au niveau des faits, le meilleur test de cohérence, la mesure indirecte sûre de la charge affectivement purement des Français, au début du XXe siècle, sur la France." (P. Chaunu, La France. Histoire de la sensibilité des Français à la France, Robert Laffont, 1982, pp. 18-20. Les chiffres de pertes humaines donnés par l'auteur remontent à 1965, sans doute ont-ils été corrigés depuis.)

Un petit contrepoint, célinien bien sûr, rapport à cette question de la propagande :

"Mentir, baiser, mourir. Il venait d'être défendu d'entreprendre autre chose. On mentait avec rage au-delà de l'imaginaire, bien au-delà du ridicule et de l'absurde, dans tous les journaux, sur les affiches, à pied, à cheval, en voiture. Tout le monde s'y était mis. C'est à qui mentirait plus énormément que l'autre. Bientôt, il n'y eut plus de vérité dans la ville."

"Tout ce qu'on touchait était truqué, le sucre, les avions, les sandales, les confitures, les photos ; tout ce qu'on lisait, avalait, suçait, admirait, proclamait, réfutait, défendait, tout cela n'était que fantômes haineux, trucages et mascarades. Les traîtres eux-mêmes étaient faux."

Ces deux extraits du Voyage au bout de la nuit sont reproduits par P. Yonnet dans son Testament de Céline, p. 129. Je n'ai pas cherché à les remettre dans leur contexte. Page 146 du même livre, l'auteur nous recommande et cite en partie « la plus étourdissante et la plus longue tirade anarchiste de toute l'histoire de la littérature française », celle du soldat Princhard, qui croyait échapper au front en volant quelques conserves et qui vient d'apprendre que sa manoeuvre a échoué. Je la reproduis, passées les premières phrases, in extenso - en notant au passage qu'elle s'applique parfaitement aux affaires actuelles de « séquestrations » de patrons.

"Elle s'est mise à accepter tous les sacrifices, d'où qu'ils viennent, toutes les viandes la Patrie... Elle est devenue infiniment indulgente dans le choix de ses martyrs la Patrie ! Actuellement il n'y a plus de soldats indignes de porter les armes et surtout de mourir sous les armes et par les armes... On va faire, dernière nouvelle, un héros avec moi !... Il faut que la folie des massacres soit extraordinairement impérieuse, pour qu'on se mette à pardonner le vol d'une boîte de conserves ! que dis-je ? à l'oublier ! Certes, nous avons l'habitude d'admirer tous les jours d'immenses bandits, dont le monde entier vénère avec nous l'opulence et dont l'existence se démontre cependant dès qu'on l'examine d'un peu près comme un long crime chaque jour renouvelé, mais ces gens-là jouissent de gloire, d'honneurs et de puissance, leurs forfaits sont consacrés par les lois, tandis qu'aussi loin qu'on se reporte dans l'histoire - et vous savez que je suis payé pour la connaître - tout nous démontre qu'un larcin véniel, et surtout d'aliments mesquins, tels que croûtes, jambon ou fromage, attire sur son auteur immanquablement l'opprobre formel, les reniements catégoriques de la communauté, les châtiments majeurs, le déshonneur automatique et la honte inexpiable, et cela pour deux raisons, tout d'abord parce que l'auteur de tels forfaits est généralement un pauvre et que cet état implique en lui-même une indignité capitale et ensuite parce que son acte comporte une sorte de tacite reproche envers la communauté. Le vol du pauvre devient une malicieuse reprise individuelle, me comprenez-vous ?... Où irions-nous ? Aussi la répression des menus larcins s'exerce-t-elle, remarquez-le, sous tous les climats, avec une rigueur extrême, comme moyen de défense sociale non seulement, mais encore et surtout comme une recommandation sévère à tous les malheureux d'avoir à se tenir à leur place et dans leur caste, peinards, joyeusement résignés à crever tout au long des siècles et indéfiniment de misère et de faim... Jusqu'ici cependant, il restait aux petits voleurs un avantage dans la République, celui d'être privés de l'honneur de porter les armes patriotes. Mais dès demain, cet état de choses va changer, j'irai reprendre dès demain, moi voleur, ma place aux armées... Tels sont les ordres... En haut lieu, on a décidé de passer l'éponge sur ce qu'ils appellent « mon moment d'égarement » et ceci, notez-le bien, en considération de ce qu'on intitule aussi « l'honneur de la famille ». Quelle mansuétude ! Je vous le demande, camarade, est-ce donc ma famille qui va s'en aller servir de passoire et de tri aux balles françaises et allemandes mélangées ?... Ce sera bien moi tout seul, n'est-ce pas ? Et quand je serai mort, est-ce l'honneur de ma famille qui me fera ressusciter ?...

Tenez, je la vois d'ici, ma famille, les choses de la guerre passées... Comme tout passe... Joyeusement alors gambadante ma famille sur les gazons de l'été revenu, je la vois d'ici par les beaux dimanches... Cependant qu'à trois pieds dessous, moi papa, ruisselant d'asticots et bien plus infect qu'un kilo d'étrons de 14 juillet pourrira fantastiquement de toute sa viande déçue... Engraisser les sillons du laboureur anonyme c'est le véritable avenir du véritable soldat ! Ah ! camarade ! Ce monde je vous l'assure n'est qu'une immense entreprise à se foutre du monde ! Vous êtes jeune. Que ces minutes sagaces vous comptent pour des années ! Ecoutez-moi bien, camarade, et ne le laissez plus passer sans bien vous pénétrer de son importance, ce signe capital dont resplendissent toutes les hypocrisies meurtrières de notre Société : « L'attendrissement sur le sort, sur la condition du miteux... » Je vous le dis, petits bonhommes, couillons de la vie, battus, rançonnés, transpirants de toujours, je vous préviens, quand les grands de ce monde se mettent à vous aimer, c'est qu'ils vont vous tourner en saucissons de bataille... C'est le signe... Il est infaillible. C'est par l'affection que ça commence. Louis XIV au moins, qu'on se souvienne, s'en foutait à tout rompre du bon peuple. Quant à Louis XV, du même. Il s'en barbouillait le pourtour anal. On ne vivait pas bien en ce temps-là, certes, les pauvres n'ont jamais bien vécu, mais on ne mettait pas à les étriper l'entêtement et l'acharnement qu'on trouve à nos tyrans aujourd'hui. Il n'y a de repos, vous dis-je, pour les petits, que dans le mépris des grands qui ne peuvent penser au peuple que par intérêt ou sadisme... Les philosophes, ce sont eux, notez-le encore pendant que nous y sommes, qui ont commencé par raconter des histoires au bon peuple... Lui qui ne connaissait que le catéchisme ! Ils se sont mis, proclamèrent-ils, à l'éduquer...

Ah ! ils en avaient des vérités à lui révéler ! et des belles ! Et des pas fatiguées ! Qui brillaient ! Qu'on en restait tout ébloui ! C'est ça ! qu'il a commencé par dire, le bon peuple, c'est bien ça ! C'est tout à fait ça ! Mourons tous pour ça ! Il ne demande jamais qu'à mourir le peuple ! Il est ainsi. « Vive Diderot ! » qu'ils ont gueulé et puis « Bravo Voltaire ! » En voilà au moins des philosophes ! Et vive aussi Carnot qui organise si bien les victoires ! Et vive tout le monde ! Voilà au moins des gars qui ne le laissent pas crever dans l'ignorance et le fétichisme le bon peuple ! Ils lui montrent eux les routes de la Liberté ! Ils l'émancipent ! Ça n'a pas traîné ! Que tout le monde d'abord sache lire les journaux ! C'est le salut ! Nom de Dieu ! Et en vitesse ! Plus d'illettrés ! Il en faut plus ! Rien que des soldats citoyens ! Qui votent ! Qui lisent ! Et qui se battent ! Et qui marchent ! Et qui envoient des baisers ! A ce régime-là, bientôt il fut fin mûr le bon peuple. Alors n'est-ce pas l'enthousiasme d'être libéré il faut bien que ça serve à quelque chose ? Danton n'était pas éloquent pour des prunes. Par quelques coups de gueule si bien sentis, qu'on les entend encore, il vous l'a mobilisé en un tour de main le bon peuple ! Et ce fut le premier départ des premiers bataillons d'émancipés frénétiques ! Des premiers couillons voteurs et drapeautiques qu'emmena le Dumouriez se faire trouer dans les Flandres ! Pour lui-même Dumouriez, venu trop tard à ce petit jeu idéaliste, entièrement inédit, préférant somme toute le pognon, il déserta. Ce dut notre dernier mercenaire... Le soldat gratuit ça c'était du nouveau... Tellement nouveau que Goethe, tout Goethe qu'il était, arrivant à Valmy en reçut plein la vue. Devant ces cohortes loqueteuses et passionnées qui venaient se faire étripailler spontanément par le roi de Prusse pour la défense de l'inédite fiction patriotique, Goethe eut le sentiment qu'il avait encore bien des choses à apprendre. « De ce jour, clama-t-il, magnifiquement, selon les habitudes de son génie, commence une époque nouvelle ! » Tu parles ! Par la suite, comme le système était excellent, on se mit à fabriquer des héros en série, et qui coûtèrent de moins en moins cher, à cause du perfectionnement du système. Tout le monde s'en est bien trouvé. Bismarck, les deux Napoléon, Barrès aussi bien que la cavalière Elsa. La religion drapeautique remplaça promptement la céleste, vieux nuage dégonflé déjà par la Réforme et condensé depuis longtemps en tirelires épiscopales. Autrefois la mode fanatique, c'était « Vive Jésus ! Au bûcher les hérétiques ! », mais rares et volontaires après tout les hérétiques... Tandis que désormais, où nous voici, c'est par hordes immenses que les cris : « Aux poteaux les salsifis sans fibres ! Les citrons sans jus ! Les innocents lecteurs ! Par millions face à droite ! » provoquent les vocations. Les hommes qui ne veulent ni découdre, ni assassiner personne, les Pacifiques puants, qu'on s'en empare et qu'on les écartèle ! Et les trucide aussi de treize façons et bien fadées ! Qu'on leur arrache pour leur apprendre à vivre les tripes du corps d'abord, les yeux des orbites, et les années de leur sale vie baveuse ! Qu'on les fasse par légions et légions encore, crever, tourner en mirlitons, saigner, fumer dans les acides, et tout ça pour que la Patrie en devienne plus aimée, plus joyeuse et plus douce ! Et s'il y en a là-dedans des immondes qui se refusent à comprendre ces choses sublimes, ils n'ont qu'à aller s'enterrer tout de suite avec les autres, pas tout à fait cependant, mais au fin bout du cimetière, sous l'épitaphe infamante des lâches sans idéal, car ils auront perdu, ces ignobles, le droit magnifique à un petit bout d'ombre du monument adjudicataire et communal élevé pour les morts convenables dans l'allée du centre, et puis aussi perdu le droit de recueillir un peu de l'écho du Ministre qui viendra ce dimanche encore uriner chez le Préfet et frémir de la gueule au-dessus des tombes après le déjeuner..."

(pp. 67-70 de l'édition « Folio plus »).

Bardamu enchaîne en critiquant l'intellectualisme de Princhard ("Il avait le vice des intellectuels, il était futile. Il savait trop de choses ce garçon-là et ces choses l'embrouillaient. Il avait besoin de tas de trucs pour s'exciter, se décider.") : révérence gardée, ce procédé est un peu facile, qui consiste à placer une belle tirade, éminemment littéraire, dans la bouche d'un personnage, pour reprocher ensuite à l'« auteur » de la tirade - son émetteur - d'être trop littéraire.

(Toutes proportions gardées, cela fait penser à ces romans contemporains dont les auteurs sont à la fois fiers et honteux de leur culture, ne peuvent s'empêcher de l'étaler tout en cherchant à prendre leurs distances avec elle, pour ne pas choquer peut-être le prolo (qui ne les lit pourtant pas souvent). J'ai par exemple toujours été irrité par ces personnages des romans de Jean-Bernard Pouy, paumés solitaires, victimes de la violence de la société, mais opportunément pourvus d'une licence de lettres permettant à l'auteur de parler de Spinoza de temps à autre.)

Sauf erreur de ma part, le Céline de Féérie ou de la trilogie ne se livrera plus à ces tours de passe-passe un peu faux cul, et saura mieux intégrer ce qu'il a à dire à l'action (« simple chroniqueur... ») sans passer par des tirades exemplaires, fussent-elles aussi réussies que celles-ci, qui chatouillent tout de même son orgueil d'artisan romancier.

Cette dernière remarque m'amenant à une ultime précision : j'avais émis des réserves sur ce que j'avais compris être la réduction par P. Yonnet de l'oeuvre de Céline au Voyage : la lecture du Testament de Céline m'a amené à constater qu'il s'agit de l'enregistrement du choc que la découverte du premier roman de Céline avait provoqué chez le jeune Yonnet, autant que de la volonté de rappeler à quel point la sortie de ce roman fut un éblouissement, une rupture pour tout le monde. Parti pris légitime donc, quand bien même mes préférences personnelles ne seraient pas les mêmes.

Commentaires à suivre !

Oui, on peut donner des significations différentes à l'emploi de cette Femme folle pour finir, je vais notamment l'utiliser comme transition avec une anecdote à laquelle le texte de Céline m'a fait penser : « l'auteur de tels forfaits [un vol] est généralement un pauvre ». Grâce à notre merveilleuse civilisation, cet archaïsme sans disparaître n'est plus aussi rigoureux : l'exemple de la mère et de la belle-mère du peu pauvre footballeur anglais John Terry, prises la main dans le sac avec 8OO livres sterling (je sais, ça ne vaut plus grand chose...) de marchandises volées dans un grand magasin, dans le plus pur style décadent briton « absolutly fabulous », laisse pour le moins rêveur... Dans Les enfants du paradis Arletty reprochait à son amant riche de « vouloir être aimé comme un pauvre », c'est-à-dire pas pour son argent : « Qu'est-ce qu'ils leur restent, alors aux pauvres ? » Si de plus les riches se mettent à voler comme des pauvres, où va-t-on ?... Mais cela ne fait que confirmer ce mal actuel de la société, qui est que les riches ne sont plus que « des pauvres avec plus d'argent »... Rule Britannia !

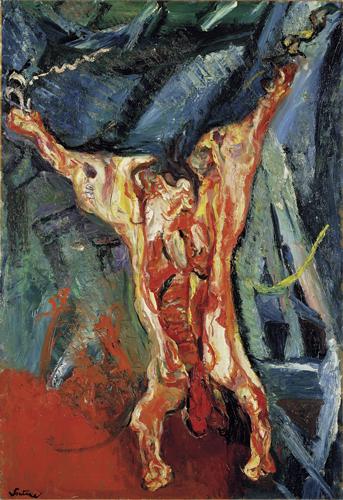

Libellés : Arletty, Barrès, Carné, Céline, Chaunu, Drieu la Rochelle, Ferro, Napoléon, Pétain, Pouy, Révolution française, Soutine, Yonnet