(

Ajout de liens en fin de texte, le 23.12.)

Peut-être cela vous a-t-il frappé, mais dans les analyses de Cioran et Castoriadis que j'ai reproduites

il y a peu, on retrouvait les problématiques d'un Dumont ou d'un Sahlins sur la façon dont « l'idéologie russe » (dans le sens où Dumont évoquait « l'idéologie allemande ») intégrait, ou peut-être n'intégrait pas, ou très superficiellement, l'idéologie individualiste occidentale. Ce qui était un détour géopolitique était aussi une nouvelle illustration ethnologique du

théorème de Linton. Autant dire que nous ne nous sommes guère éloignés de Sahlins, que nous allons maintenant retrouver, d'abord sous le même angle : la manière dont les « sociétés périphériques » digèrent l'apport des occidentaux, mais à partir d'un exemple qui nous permettra ensuite quelques considérations plus générales sur rien moins que la « nature de la culture ».

(Je ne signale pas mes coupures ; je supprime les mentions d'auteur de certaines citations faites par M. Sahlins.)

"En septembre

1793, le lord et vicomte George Macartney, l'envoyé du souverain barbare de l'océan de l'Ouest, George III, était reçu à la cour chinoise pour payer tribut à l'Empereur Céleste et être « amené à la civilisation » par la vertu impériale. De son point de vue, il se considérait plutôt comme un ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de sa Majesté britannique, chargé d'établir des relations diplomatiques avec la Chine en vue d'une libéralisation du commerce avec Canton. Il avait aussi pour tâche d'ouvrir de nouveaux marchés pour les produits de l'industrie britannique, dont il apportait quelques magnifiques exemples, cadeaux pour l'empereur Ch'ien-lung à l'occasion de son quatre-vingt-troisième anniversaire. Quoi qu'il en soit, en septembre 1793, donc, Macartney recevait la réponse impériale au message de son roi. Adressé à un seigneur vassal,

cet édit célèbre était ainsi rédigé :

« Nous, par la Grâce du Ciel, Empereur, enjoignons le Roi d'Angleterre à prendre note de cet arrêt.

« Bien que votre pays, Ô Roi, soit situé dans les océans lointains, vous avez, inclinant votre coeur vers la civilisation, respectueusement envoyé un émissaire pour nous présenter votre message officiel, et traversant les mers il est venu à notre cour pour se prosterner, apporter ses félicitations à l'occasion de l'anniversaire impérial et offrir en gage de sincérité des produits de votre pays.

« Nous avons attentivement lu le texte de votre message et sa formulation exprime votre ferveur. On peut y voir que votre humilité et votre soumission sont bien réelles (...).

« L'Empire Céleste, qui gouverne tout à l'intérieur des quatre mers [

i.e. : le monde], ne se préoccupe que de mener à bien les affaires du Gouvernement et n'accorde pas de valeur aux choses rares et précieuses (...). Nous n'avons jamais accordé la moindre valeur aux articles ingénieux, ni n'avons le moindre besoin des produits de l'industrie de votre pays. »

Il a été écrit de cet édit de Ch'ien-lung, et par nul autre que Bertrand Russell, que la Chine demeurerait incomprise tant que ce document n'aurait pas cessé de paraître absurde.

L'empereur Ch'ien-lung n'était ni le premier ni le dernier souverain du Céleste Empire à rejeter les objets occidentaux. En 1816, son successeur, refusant de recevoir un autre ambassadeur anglais, exprimait la même indifférence impériale : « Ma dynastie n'attache aucun prix aux produits de l'étranger ; les marchandises curieuses et habilement travaillées de votre nation ne m'attirent pas le moins du monde. » Ce désintérêt pour les produits de l'Occident n'était pas non plus propre aux empereurs mandchous. Il datait déjà de plus de trois siècles, depuis la dynastie précédente des Ming et, en ce qui concerne les Britanniques, on peut le faire remonter à 1699, quand l'honorable East India Company s'établit à Canton. De plus, le trafic était soumis au contrôle croissant et lancinant des réglementations chinoises. Les Occidentaux devaient aussi supporter quarantaine sociale et dépréciation culturelle. Dermigny résume ainsi la situation des marchands européens à Canton :

« Relégués sur leurs 300 mètres de quai, un simple guichet sur le flanc de l'énorme Chine par lequel passent seuls l'argent et les marchandises, et point la langue ni les idées, [les Européens] restent à peu près complètement en marge d'une civilisation qu'ils renoncent à comprendre. Au mépris qu'on leur manifeste en tant que barbares, ils vont répondre par un mépris redoublé pour le pays barbare qu'est la Chine à leurs yeux. »

Mais que n'auraient supporté les Anglais pour la soie, le nankin, la porcelaine, et, par-dessus tout, le thé ? Au milieu du XVIIIe siècle, en Grande-Bretagne, l'habitude de boire du thé avait pénétré toutes les classes sociales : comme le disait Lord Macartney, il était non seulement un « luxe indispensable », à l'instar des autres chinoiseries, mais aussi « un indispensable produit de première nécessité ». Que les Anglais viennent soudainement à être privés de thé, observait sir George Staunton, le secrétaire de l'ambassade Macartney, et l'effet en serait une véritable « calamité » nationale. Pourtant, à l'échelle de l'histoire, l'introduction, vers 1650, du thé en Angleterre était un phénomène extrêmement récent. Lorsque l'East India Company effectua son premier transport de thé en 1669, elle en rapportait environ 72 kilos. Pourtant, dès les années 1740 les importations annuelles de la compagnie dépassaient les 1 000 tonnes, et les 10 000 tonnes vers 1800.

Si son statut de Fils du Ciel faisait partie intégrante du mépris de l'Empereur chinois pour les produits des industries barbares étrangères, du côté britannique le thé avait aussi quelque chose à voir avec l'ordre cosmique : il était « le dieu auquel tout le reste était sacrifié ».

-

ceci - ainsi que les clarifications historiques qui suivent - est à dire vrai capital. A tel point que je ne fais pas de commentaire aujourd'hui, ce sujet sera exploré pour lui-même ultérieurement.Sacrifiés, les célèbres lainages britanniques l'étaient effectivement, offerts à grandes pertes sur l'autel du marché cantonais pour financer les achats de thé. C'est au cours des dix dernières années du XVIIIe siècle que le

dumping sur les lainages augmenta considérablement pour contribuer à réduire les dépenses en métal-argent [

les Chinois voulaient de l'argent, pas de l'or]. La révolution industrielle battait alors son plein et, aux côtés des fabricants de lainage, tous les industriels réclamaient l'ouverture de nouveaux marchés ; surtout les rois du coton, après que le brevet d'Arkwright, en tombant en 1785 dans le domaine public, eut causé une crise de surproduction. Cette revendication était l'une des bonnes raisons qui décidèrent le gouvernement à organiser la mission Macartney - laquelle coûta 78 000 livres à l'East India Company. Sans résultats. Après la mission, les Chinois n'étaient pas plus qu'auparavant enclins à prendre des risques sur ces divers articles britanniques. La seule valeur acceptable restait la monnaie d'argent. Mais cette hémorragie continuelle du trésor ne convenait pas du tout aux Occidentaux et à leurs penchants mercantilistes.

Jusqu'au début du XIXe siècle, soit pendant près de trois cents ans, la Chine a été le tombeau de l'argent européen, d'où jamais ne revint la moindre piastre. Une quantité d'argent équivalant à 350 millions de dollars mexicains [

?] disparut ainsi dans le Céleste Empire au cours du seul XVIIIe siècle. A la différence des Américains et des autres Occidentaux, les Britanniques allaient bientôt être libérés de ce problème ; en partie grâce aux importations de lainage mais surtout grâce au commerce inter-asiatique de l'opium indien et du coton brut (...). Pendant les deux cent cinquante ans qui ont précédé la première guerre de l'opium (1839-1842), quelque 350 millions (de réaux) en argent furent importés en Chine par les marchands occidentaux. Et bien que le commerce asiatique de l'Europe ait été clairement complémentaire de son commerce avec l'Amérique - d'où venait l'argent qui achetait le thé que buvait John Bull -, Wallerstein [

historien dont les principes trop "marxistes-rigidistes" énervent régulièrement M. Sahlins] trouve cette affaire « étrange », « étant donnée la passion que mettait l'Europe à thésauriser les métaux précieux », et propose d'exclure cette configuration du système capitaliste mondial, apparemment parce qu'elle était organisée selon les modalités asiatiques.

-

à quel point l'attaque contre I. Wallerstein est justifiée, je l'ignore, mais la tournure d'esprit consistant à écarter du réel ce qui ne correspond pas à la définition que l'on en a soi-même établie est trop fréquente pour ne pas être notée.

M. Sahlins se livre ensuite à une mise au point sur la conception chinoise du commerce, dont voici un condensé.Dans l'ancienne tradition impériale, le fondateur de la dynastie, récipiendaire d'un Mandat Céleste renouvelé, promulguait un nouveau calendrier, de nouveaux poids de mesures et une nouvelle gamme musicale. Il instituait ainsi le temps et l'espace humain, l'économie et l'harmonie - comme autant d'extensions de la personne impériale. Le premier empereur mandchou n'hésita [

d'ailleurs] pas à employer comme astronome un jésuite pour formuler le système calendaire de la dynastie.

Le commerce trouvait place dans le système tributaire, il en était la suite logique, puisque le « système tributaire » dans son sens le plus large se rapportait au mode matériel d'intégration dans la civilisation. Les tributs des barbares étaient les signes de la force d'attraction de la vertu impériale, les objectivations des pouvoirs civilisateurs de l'Empereur. Les tributs dont devaient s'acquitter les barbares se composaient obligatoirement de produits remarquables de leurs pays. Donc, à certains égards symboliques, plus ils étaient bizarres, mieux c'était : ils n'en étaient que plus aptes à signifier tout à la fois la capacité englobante de la vertu impériale, son aptitude à embrasser une diversité universelle et à la faculté de l'Empereur d'ordonner les fluctuations du monde au-delà des bornes chinoises, en en contrôlant les monstres et les merveilles.

Le commerce était partie intégrante de cet ensemble de représentations, considéré comme une « faveur » accordée aux barbares en tant que « moyen nécessaire pour qu'ils puissent avoir part à la libéralité de la Chine ». Dans un tel contexte, l'intention de lord Macartney de libéraliser les échanges en offrant des cadeaux d'anniversaire à l'Empereur n'était donc pas incompréhensible aux Chinois, du moins menait-elle à un malentendu productif. En effet, les conceptions chinoises du commerce n'impliquaient aucun désintérêt pour celui-ci, pas plus qu'elles n'empêchaient ses usages fonctionnels dans le domaine politique ou financier. Au cours de la longue histoire des frontières chinoises, plus notoirement au nord, le commerce servit souvent d'instrument à la politique - qu'il fût encouragé dans le cadre d'une politique extérieure expansionniste, ou seulement toléré pour tenter de neutraliser une menace barbare.

-

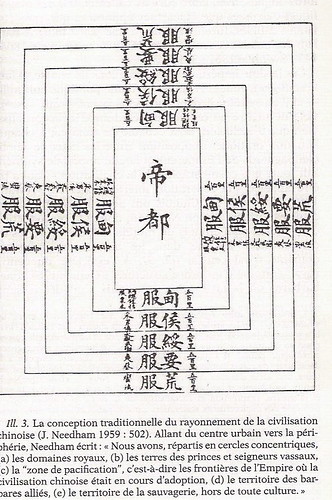

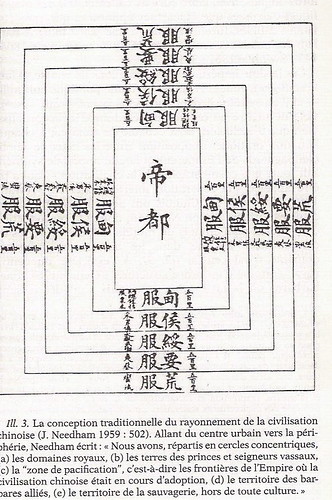

pas de rousseauisme ou d'angélisme donc, mais une intégration du commerce dans une vision du monde et dans des pratiques politiques. Tout simplement ! M. Sahlins développe cette vision du monde, partant de l'Empereur comme pôle central à partir duquel se dessinent des cercles au diamètre de plus en plus grand (ou des carrés emboîtés les uns dans les autres, de surface croissante).

Il est important de comprendre que ce dispositif est à la fois rigide et souple : A l'extérieur du centre royal, épitomé d'un ordre structuré, s'étendent les zones barbares où la civilisation et la paix vont décroissant, pour aboutir au loin à une « sauvagerie sans culture ». Plaçant la Chine à part tout en en faisant, dans le même temps, la source centrale de l'ordre du monde, cette théorie de la civilisation se prête tout aussi bien, selon les circonstances, aux projets d'expansion impériale ou de rétractation culturelle, aux inclusions hégémoniques comme aux exclusions xénophobes.

Il est d'ailleurs possible qu'il s'agisse là des deux phases d'un cycle dynastique normal, alternant une politique économique dynamique avec une période de retrait xénophobe, l'expansion territoriale du début finissant par révéler les limites et les faiblesses de l'Empire chinois. Les conquêtes dynastiques des phases ascendantes encourageraient précisément des processus qui sont autant de sources de déclin : la richesse commerciale et le développement du pouvoir des des hauts fonctionnaires comme de l'aristocratie rurale. Détournant les revenus du gouvernement central, provoquant la ruine de la paysannerie, la montée de ces pouvoirs privés aboutit à une crise du régime impérial. Le gouvernement se montre de moins en moins capable de faire face à la double menace d'un soulèvement intérieur et d'une invasion barbare, qui apparaissent maintenant comme les fruits indésirables de ses succès. D'où l'étroite corrélation entre l'apogée de l'empire-monde et l'inauguration d'une économie politique d'exclusion, contrastant avec une attitude antérieure d'assimilation des périphéries barbares quand la nouvelle dynastie affirmait ses droits au Mandat du Ciel.

Les sinologues ont établi ce déroulement tant pour l'époque Ming que pour la dynastie des Ch'ing dont il est ici question. L'expansion spectaculaire des Ming sous l'empereur Yung-lo, qui régna de 1403 à 1434, est bien connue, notamment

les grands voyages de l'amiral eunuque Chêng-ho, qui étendirent l'influence chinoise

de l'Afrique de l'Est aux Indes orientales. En de gigantesques armadas comptant des dizaines de milliers de personnes, Chêng-ho navigua jusqu'au Golfe Persique et la côté africaine, « collectionnant les vassaux comme des souvenirs ». La fin de l'époque Ming, en revanche, se caractérisa par un déclin radical des ambassades tributaires venues de l'étranger, doublé d'un désintérêt impérial pour le commerce extérieur - et ce, au moment même où les Européens entraient dans le jeu. Un retrait similaire avait déjà marqué la dernière période T'ang (après le VIIIe siècle), quand de sévères restrictions commerciales furent imposées au nom de l'intégrité morale du Royaume du Milieu. Un siècle auparavant, pourtant, les nobles chinois, habillés

à la Turque, dormaient sous des tentes de feutre, au milieu des rues de Pékin. A cette époque de la « plénitude des T'ang », une passion de l'exotisme sous toutes ses formes - des danseuses aux yeux verts d'Asie centrale au bois de santal de l'Inde ou aux épices des Moluques - s'était emparée de toutes les classes de la société chinoise. Cependant, cette forme d'oscillation n'introduisait aucun changement dans la théorie chinoise de l'empire.

Les politiques d'inclusion et d'exclusion était des modalités différentes du même concept de hiérarchie. -

qu'en conclure, si ce n'est qu'ici comme ailleurs nous avons appliqué nos réflexes de pensée, et notamment la primauté (indue) que nous accordons aux besoins, à un comportement qui repose sur d'autres critères : Il est clair que l'idée d'une « autosuffisance » chinoise, répétée à l'envi et pendant trop longtemps par des spécialistes occidentaux pour expliquer l'indifférence des Ming et des Ch'ing aux marchandises européennes, est totalement inadéquate. Les débuts de l'époque Ch'ing furent encore caractérisés par un renouveau commercial, que venait soutenir l'intérêt que l'empereur K'ang Hsi porta, son long règne durant (1662-1722), aux arts et sciences de l'Europe. Mais de nouveaux facteurs entraient alors en jeu, dont l'échec mandchou à contrôler, dans le Sud-Est, un commerce privé en plein développement et auquel prenaient part des forces barbares d'un genre inédit. Situées hors de l'orbite de la civilisation chinoise, ces forces occidentales étaient aussi extérieures à ses rythmes. A la différence des traditionnels peuples et vassaux frontaliers, les Européens ne purent jamais être contrôlés ou achetés.

-

on connaît la « fin » de l'histoire, « gâteau chinois », « 55 jours », etc.

Il n'est pas ici sans intérêt symbolique de noter la façon dont s'acheva l'histoire que nous vous racontons à partir de la visite de Macartney (Yuan Ming Yuan est l'un des nombreux palais où l'empereur entreposait les richesses du monde entier (les « tributs » des barbares), la note entre crochets est du traducteur) :La plupart des présents de Macartney à l'empereur Ch'ien-lung demeurèrent à Yuan Ming Yuan jusqu'en 1860, date à laquelle une force expéditionnaire anglo-française commandée par lord Elgin - le fils de celui qui s'empara de tous les marbres grecs [les frises du Parthénon et autres richesses qui, connues sous le nom d'

« Elgin marbles », font aujourd'hui partie des collections controversées du British Museum] - pilla et brûla cet inestimable palais d'été, concluant, au final, à la « supériorité » de la civilisation européenne en perpétrant l'un des plus grands actes de vandalisme de l'histoire.

-

autrement dit : Si quelqu'un s'avisa un jour d'apporter de l'eau à la rivière, ce furent bien les Britanniques apportant aux Chinois l'annonce de la civilisation." (pp. 214-240)

Tout cela, que je vous encourage encore une fois à compléter par la lecture du livre entier de M. Sahlins, est déjà fort intéressant, mais je voudrais le prolonger séance tenante. Une remarque de notre auteur a en effet attiré mon attention :

"Soulignons encore le désir obstiné de Macartney d'en arriver aux choses sérieuses, à la négociation proprement dite, après que l'ambassade eut été reçue cérémonieusement par l'Empereur, et les cadeaux échangés. Ce souhait ne fut jamais satisfait, puisque, en ce qui concernait les Chinois, les choses sérieuses était déjà accomplies -

les cérémonies étaient les choses sérieuses."

Peut-on être plus clair sur ce qui sépare l'humanité traditionnelle de la modernité occidentale ? Mettons tout de suite cela en rapport avec un texte récent de Jean-Pierre Voyer,

L'humanité est une cérémonie, texte superbe que je copie-colle derechef, en lui adjoignant quelques

soulignures de mon cru :

"Chez les sauvages, le cérémonial prime la bouffe.

Le cérémonial est essentiel — c’est à dire touchant l’essence de l’homme et le différenciant de la bête : la bête bouffe, l’homme bouffe avec cérémonie —, la bouffe est accessoire, la cérémonie est essentielle.

-

je rappelle la thèse de R. Girard (évoquée ici :

"Seul le sacré peut sauver [les sociétés] parce qu'il peut créer des interdits, des rituels qui évacuent la violence. Il faut penser le religieux archaïque non pas en termes de liberté et de morale, mais dans ceux d'un mécanisme de sélection naturelle. Au départ, l'invention du religieux est intermédiaire entre l'animal et l'homme."Chez les sauvages, autosuffisants (ils n’ont pas besoin d’échanger), il n’y a d’échanges que cérémoniaux. Et quand on crève de faim, c’est avec dignité. C’est pourquoi ils ont bien raison de dire « Nous, les êtres humains » car eux ne songent qu’à la cérémonie. C’est pourquoi aussi je suis si ému quand je pénètre dans un restaurant de luxe où le cérémonial ne prime pas, mais est au moins aussi important que la bouffe. Robuchon a dit : un restaurant c’est un tiers pour le cadre, un tiers pour le service et un tiers pour la cuisine. Voilà un cuisinier modeste et qui, paraît-il n’élevait jamais la voix en cuisine. Même l’ambiance de sa cuisine était cérémonieuse. Quand je m’approche de la cena magnifiquement dressée, je suis seul car les apôtres ne sont pas encore là. Je sais d’ailleurs qu’ils ne viendront pas. C’est pourquoi je commande immédiatement une bouteille de clos-du-mesnil et demande la carte. J’aime autant qu’ils ne viennent pas d’ailleurs car cela me permet, tel Diderot, de penser (de rêver plutôt) en mangeant.

Les Fidjiens ne vivaient pas dans une économie de chasse et de cueillette mais dans un cérémonial, c’est pourquoi ils étaient des hommes et non des bêtes. Ce n’est pas le cas de mes contemporains français ou américains qui ne sont que des porcs qui vivent dans le besoin permanent, comme des bêtes traquées. Chez eux la bouffe est tout (en fait elle n’est plus rien puisqu’il s’agit d’agro-alimentaire, c’est à dire de nourriture pour le bétail), la cérémonie n’est rien ou elle est grotesque. Dans ce monde seul l’argent est humain. Les Grecs vivaient encore dans un cérémonial. Chez les sauvages, tout le monde a sa place au banquet de la nature.

La rareté n’a pas encore été inventée. Les sauvages ignorent la misère grâce à la cérémonie. Je lis chez un auteur : « Il ne faudrait pas croire [les sauvages] privés de toute vie économique ». Comment pourrait-on être privé de vie économique alors que la prétendue vie économique n’est autre que l’avènement de la privation. Heureux sauvages privés de privation et aussi de privatisation. Ce même auteur considère les Phéniciens comme une société marchande ! Les Phéniciens se livraient au commerce extérieur et nullement au commerce intérieur. Intérieurement, ils étaient comme Rome, avec un sénat. Leur commerce intérieur était celui d’un village. C’est la même chose pour Florence et Venise. Rome se contentait de piller ou d’exiger un tribut quoique l’ordre des chevaliers fut très puissant. La banque existait déjà à Athènes (Finley) et à Rome mais les marchands lombard inventèrent cette merveille qu’est la comptabilité en partie double et utilisaient la lettre de change instaurée par les templiers, ce dernier fait prouvant qu’ils se livraient au commerce à longue distance (on ne peut dire international puisqu’il n’y avait pas encore de nations) et au commerce de l’argent. Les sociétés deviennent marchandes quand existe un marché intérieur, c’est à dire quand existent enfin des États-nations où les commerçants peuvent enfin se charger eux-même de l’exploitation des esclaves sans faire la faute de s’en rendre propriétaires. C’est la liberté, c’est le pied ! Ces marchés intérieurs furent établis brusquement et par contrainte, par la politique de puissance (politique économique, « économique » ayant ici le sens ancien, grec : mettre de l’ordre dans la maison, la maison étant ici l’État) des chefs d’État et de leurs ministres avisés et non par évolution. Cependant, ce n’était pas encore la liberté d’enculer car ces marchés étaient très réglementés. En France il fallut une révolution et un empire assortis de l’interdiction d’association (c’est donc bien l’instauration de la séparation) pour que Guizot puisse proférer son célèbre « Enculez-vous ».

Ceux qui emploient le mot « économie » se comprennent parfaitement mais ne comprennent pas la grammaire du mot économie. Ils se comprennent mais ils ne savent pas ce qu’ils disent. Ils communient dans l’erreur et dans le péché d’hypostasie. Ils sont complices dans un même mensonge sans intention. Ils prennent le mot « économie » pour le nom propre d’un objet réel alors qu’il est le nom propre d’une classe. Leur usage du mot est fautif. C’est l’usage fautif de métaphysiciens. C’est un cache sexe pour cacher leur tout petit zizi [

un peu ce qu'est Carla (ou Cécilia, ou la suivante, et celle d'après...) pour Nicolas, ces femmes sont des sexes et des cache-sexe, on n'arrête pas le progrès, note de AMG]. Ils se donnent et veulent donner l’illusion qu’ils savent alors qu’ils ne savent rien. Autrement dit, il se montent le bourrichon. C’est encore la vertu dormitive. Si, par exemple, vous classez l’institution « argent » dans la classe des objets économiques, vous n’êtes pas plus avancé pour cela. Je n’ai jamais rien lu (ni pu écrire), à ce jour, qui soit pertinent sur l’argent. La connaissance de cette institution est notable quantité d’importance nulle. Et ainsi, de même, pour tous les objets classés « économiques ».

Richesse signifiait au Xe siècle, puissance. Richesse signifie toujours puissance de nos jours. L’argent est la richesse et non pas la mesure de quoi que ce soit sinon la mesure de lui-même, ni l’étalon de quoi que ce soit : l’argent est la puissance, l’argent est le mana, le mana à l’état pur, visible et tangible, l’eucharistie du mana. On peut toucher ! Un peuple abruti, barbare, se prosterne. Misérables. La richesse vous a quittés. Elle vous nargue. C’est pourquoi je rigole quand on me parle des richesses, au pluriel. La richesse est une. Un château n’est pas une richesse même s’il faut être riche pour y habiter : c’est une splendeur. La richesse elle-même (la puissance) est splendeur. J’ai du mal à comprendre pourquoi on devrait appeler « richesse » une tondeuse à gazon. Pignoufs.

L’humanité est une cérémonie. Tout monde est un monde de communication."

Il me semble que ce rapprochement entre ces deux textes parle de lui-même. Aussi bien vais-je vous laisser avec, l'enfer pagano-familialiste-consumériste de Noël approchant à grands pas : j'ai préféré mettre en ligne ce que j'espère n'être qu'une première partie, dans les dernières heures où il était possible pour moi de le faire, et pour vous de le lire.

La suite donc j'espère après Noël, Dieu vous en protège ...

(

Le 23.12.)

Oui, ma promenade matinale sur les sites habituels m'amène à vous conseiller

cet article de Defensa, ainsi que

celui-ci (ou comment la grèves des scénaristes à Hollywood est reformulée en termes de holisme et de "common decency"), textes que l'on compléter par cette

voltairienne brève. Rien de révolutionnaire - enfin, si, justement -, mais cette fournée me semble valoir le coup.

Libellés : Carla B., Ch'ien-lung, Chêng-ho, Dumont, Elgin, George III, Guizot, K'ang Hsi, Khadafi, Kouchner, Linton, Macartney, Russell, Sahlins, Sarkozy, Staunton, Voyer, Wallerstein, Yade, Yung-lo